7.11 犯罪论:客观不法(对象、结果、因果关系)+违法阻却事由

第二编 犯罪论

第二章 客观不法要件 第三节 行为对象和危害结果

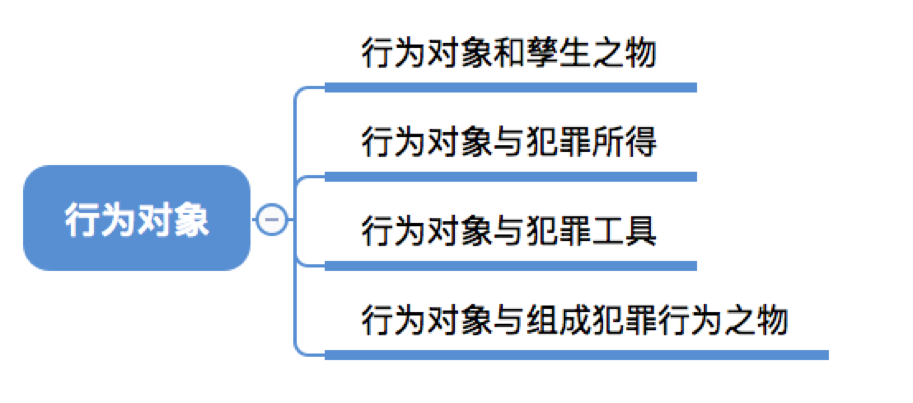

一、行为对象

行为对象是指犯罪的对象,即实行行为所作用的物、人、组织等。比如,故意杀人罪里面的“人”;盗窃罪里面的“财物”等。行为和行为对象是同时存在的,只要有行为,就会有行为对象。但是,行为对象不是所有犯罪的构成要件要素,比如组织、领导、参加恐怖组织罪就没有行为对象;一个犯罪也不一定只有一个行为对象,比如抢劫罪的行为对象包括人身和财物。

行为对象和孳生之物。行为对象和孳生之物不同,孳生之物是指犯罪行为所产生的物,它和行为对象最大的区别在于,它不产生于行为的时候,而产生于行为之后。

行为对象与犯罪所得。行为对象与犯罪所得不同。例如,生产、销售伪劣产品所获得的销售金额,不是行为对象。又如,职业杀手所领得的报酬,不是行为对象。

行为对象与犯罪工具。行为对象与犯罪工具不同。例如,飞车抢劫中的摩托车是犯罪工具,不是行为对象。盗窃罪中的钥匙是犯罪工具,不是行为对象。但是有时犯罪工具会和行为对象合二为一。例如,销售伪劣产品罪、使用假币罪、假冒注册商标罪中,伪劣产品、假币、假冒的注册商标既是犯罪工具,又是行为对象。

行为对象与组成犯罪行为之物。行为对象与组成犯罪行为之物不同。比如,赌资是组成赌博罪之物,而不是赌博罪的行为对象。

二、危害结果

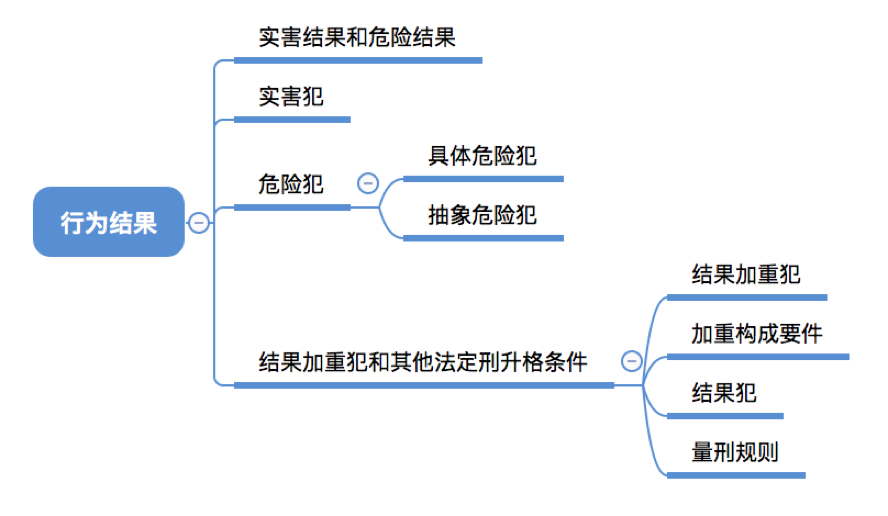

(一)分类

犯罪的过程就是行为制造危险,危险性增加,最后现实化为实害结果的过程。这里的“结果”是“行为”引起的“结果”,即,两者之间要有因果关系(因果关系会在下一个小结讲述)。同时,这个结果必须是刑法分则中规定的结果。作为构成要件的结果可以分为两类:

1. 实害结果

实害结果也叫做侵害结果、危害结果,是指行为人的行为(作为和不作为)对法益造成了现实侵害事实,比如,死亡是故意杀人罪的实害结果。

2. 危险结果

危险结果,也叫做危险,是指行为对法益造成了现实的危险状态。根据危险的发小程度,危险可以分为具体危险和抽象危险。

具体危险,是指行为人的行为对于法律保护的法益已经造成了具体现实危险。危险程度比较大。

抽象危险是指,是指行为人的行为对于法律保护的法益造成的仅仅是抽象缓和的危险。

|

实害犯(结果犯) |

危险犯 |

||

|

具体危险犯 |

抽象危险犯 |

||

|

犯罪成立 |

某个犯罪成立需要具备实害结果,这种犯罪被称为实害犯。所有的过失犯罪都是实害犯。 |

某个犯罪成立只需要具备具体危险,这种犯罪被称为具体危险犯。 |

某个犯罪成立只需要具备抽象危险,这种犯罪被称为抽象危险犯。 |

|

犯罪既遂 |

行为人的行为制造的危险现实化,成为了实害结果。 |

着手后的实行行为对法医的危险是具体显示的危险,即实行阶段的中止犯与未遂犯属于具体危险犯。 |

预备行为对法益的危险是抽象的危险,所以预备阶段的预备犯罪和中止犯属于抽象危险犯。 |

(二)实害犯和危险犯

实害犯和危险犯是建立在前面对危险的分类上的。实害犯和危险犯这一组分类在犯罪成立和犯罪既遂中有不同的理解(犯罪成立和犯罪既遂是犯罪的不同阶段,会在之后的犯罪形态中具体描述。

栗子教你一招:如何判断实害犯、具体危险犯和抽象危险犯?

1. 看法条中成立犯罪的要求有没有类似“造成严重后果的”,如果有,就是实害犯。

2. 看法条中成立犯罪的要求有没有类似“足以造成严重后果的”、“尚未造成严重后果的”,如果有,就是具体危险犯

3. 看法条中成立犯罪的要求若只要是指某个行为就可以,就是抽象危险犯。

(三)行为犯和结果犯

行为犯和结果犯这一组分类在犯罪成立和犯罪既遂中也有不同的理解。

|

行为犯 |

结果犯 |

|

|

犯罪成立 |

只要实施了行为,不需要有实害结果,就成立犯罪。 比如:非法侵入住宅罪、伪证罪。 |

不仅需要事实行为,还需要有实害结果,即,实害结果也是犯罪构成要件。 所有的过失犯罪都要求有实害结果,因此所有的过失犯罪都是结果犯。其他的比如:丢失枪支不报罪、滥用职权罪。 |

|

犯罪既遂 |

如果,分不清楚危险与实害结果,或者不宜将实害结果作为既遂条件的,那就只能将行为制造的危险的状态作为既遂条件,这种犯罪称为行为犯。 |

首先,要能够区分出危险与实害结果(并不是所有的罪都能够区别的开危险和实害结果的),即两者之间有清晰的间隔,那么可以将实害结果规定为既遂结果。这样把害结果作为犯罪既遂条件的犯罪,称为结果犯。 |

(四)结果加重犯和其他法定刑升格条件

1. 四类法定刑升格条件

分则有很多罪名都规定有法定刑升格(即,只要满足某写特定的条件,法定刑就会提高)的情况,这些法定刑升格的条件可以分为四类:

第一个是结果加重犯,也被叫做加重结果,是指法律规定的一个犯罪行为(基本犯罪)、由于发生了严重结果而加重其法定刑的升格条件的情形。比如:故意伤害致死的情形。

第二个是加重构成要件,是指在特定地点或者针对特定的对象或者是适用特定的方式实施犯罪,刑法因其特殊性提高了法定刑的情况。比如入户抢劫的“入户”、持枪抢劫的“持枪”、抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资中的“军用物资或者抢险、救灾、救济物资”。

第三个是结合犯,是指两个独立的犯罪结合成一个犯罪,从而法定刑提高。比如说:拐卖妇女、儿童又强奸被拐卖的妇女的,不按照拐卖妇女、儿童罪和强奸罪一起处罚,而是按照拐卖妇女、儿童罪定罪,同时应为强奸被拐卖的妇女法定刑升高。同时,还有绑架杀害被绑架人、故意伤害被绑架人致其重伤或者死亡的情形。

第四个是量刑规则,是指刑法分则条文单纯以情节严重、情节特别严重、情节恶劣、情节特别恶劣以及数额或数量巨大、数量特别巨大、首要分子、多次、违法所得数额巨大、犯罪行为孳生之物数量(数额)巨大作为法定刑升格条件。

以上四种法定刑升格的条件中,结果加重犯最为重要,也是法考的重点。

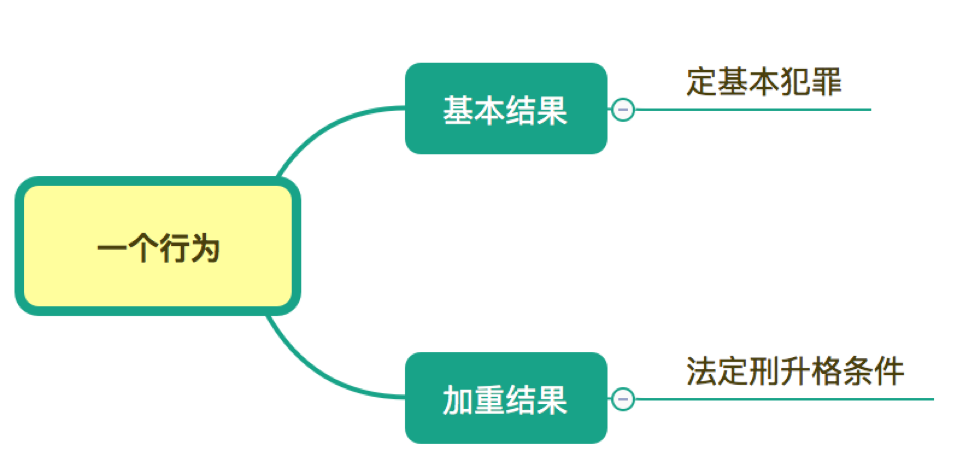

2. 结果加重犯

结果加重犯中,一个犯罪行为造成了两个结果,一个是基本结果,一个是加重结果。

比如故意伤害罪致人死亡,强奸致人重伤。

|

一个行为 |

基本结果 |

加重结果 |

|

|

故意伤害致人死亡 |

故意伤害 |

伤害 |

死亡 |

|

强奸罪致人重伤 |

强奸 |

性自主被侵犯 |

重伤 |

要成立结果加重犯需要满足以下要件:

(1)法律明文规定。

(2)因果关系。

加重结果应当是对基本犯罪的对象造成的,如果发生事实认识错误(会在后面一节,因果关系中),原则上不影响结果加重犯的认定,但有少数会对结果加重犯的对象有特殊要求。

比如:【故意伤害致死】

比如:【抢劫致人死亡】

比如:【强奸罪】

比如:【非法行医致人死亡】

比如:【拐卖妇女、儿童致人重伤、死亡】

(3)加重结果和基本犯罪结果在性质上要有关联性,并且在程度上更严重。这就排除了不是基本犯罪行为导致的,也和结伴犯罪结果没有关联性的加重结果。

比如:【故意伤害致死】

比如:【抢劫致人死亡】

比如:【强奸罪】

(4)加重结果和基本犯罪行为之间有直接因果关系。

A. 排除了被害人之时或之后自杀、自残导致加重后果的

B. 排除了行为人其他的行为导致加重结果的

C. 排除了由医生的重大过失导致的、第三人故意或者过失导致的、意外事件造成的加重结果

D. 犯罪行为必然会引发的加重结果,那就认定有因果关系

(5)行为人对基本犯罪具有故意,对加重结果至少有过失。

|

对基本犯罪 |

对加重结果 |

常考 |

|

故意 |

故意 |

强奸致人重伤、死亡; 拐卖妇女致人重伤、死亡; 抢劫致人重伤、死亡。 |

|

故意 |

过失 |

故意伤害致人死亡,对于“死亡”的结果,如果行为人是过失,那么成立的就是故意伤害致人死亡的结果加重犯;如果行为人是故意,则成里故意伤害罪和故意杀人罪两个罪。 |

第二编 犯罪论

第二章 客观不法要件 第四节 因果关系

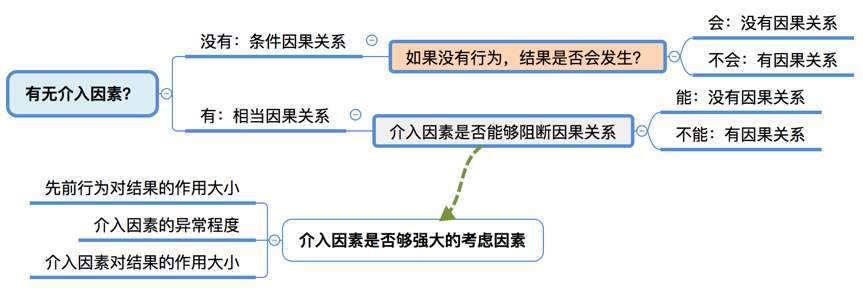

判断是不是有因果关系的方法:

第一步,看行为和结果之间有没有“第三者”,即介入因素。

第二步之一,用条件说来判断,即,如果没有这个行为,结果会出现吗?如果会,那就没有因果关系。如果不会,那就是有因果关系。

第二步之二,如果行为和结果之间有“第三者”,那就要用相当因果关系说。

【逻辑结构图】

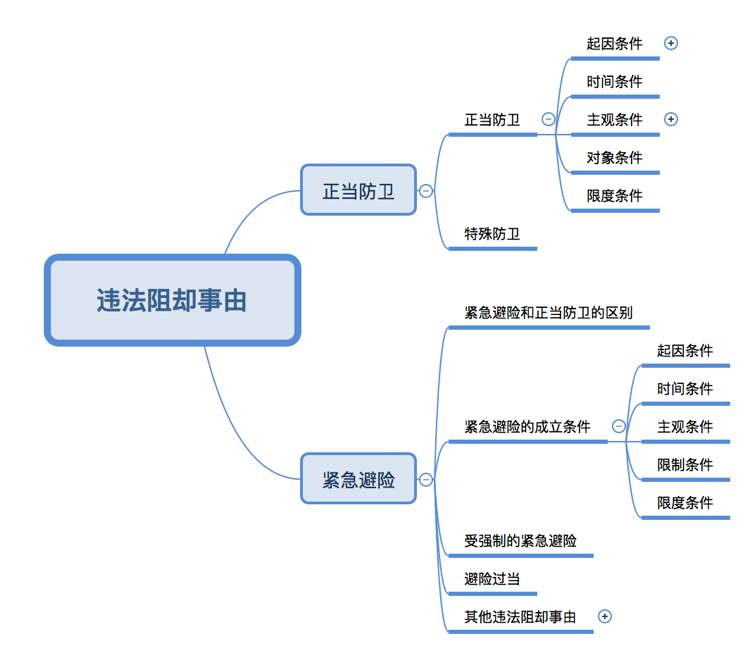

【知识框架】

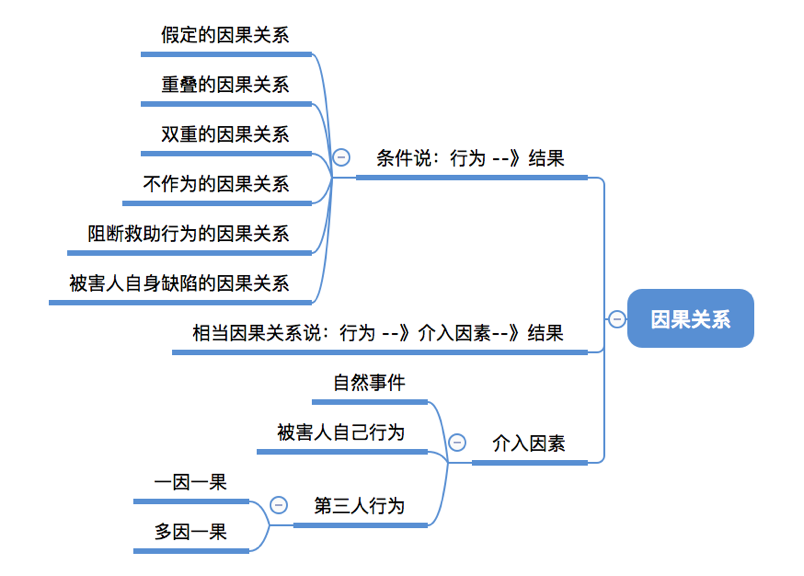

因果关系是客观的,是指犯罪行为和危害结果。但此处的因果关系不仅仅是简单的犯罪行为和危害结果之间的因果关系,还要考虑危害结果能不能归责于之前的犯罪行为。

如果没有因果关系,行为不对结果承担责任,但是行为本身可能仍旧需要承担责任,比如犯罪未遂。如果成立犯罪既遂,那么一定存在因果关系。

因果关系中的危害行为,是指对法律保护的法益造成危险的行为。

因果关系中的危害结果,只是真实的实害结果,并不是指假设的危害结果,也不是指危险结果。

(一)条件说

条件说的公式是:A 是行为,B 是结果;无 A 则无 B,那么 A 是 B 的原因。条件说适用的条件是案件中有两个要素,即,行为和结果,没有第三个因素的介入。

1. 行为和结果的界定

条件说下的因果关系中的危害行为和危害结果有不同于之前的界定。

这里的危害行为,是指对法律保护的法益造成危险的行为。

这里的的危害结果:

只是真实的实害结果,并不是指假设的危害结果,也不是指危险结果。

是符合法益保护目的的结果。如果不符合,就不能归属于危害行为。

是行为人自己有义务需要求避免的结果。

2. 常考的条件关系

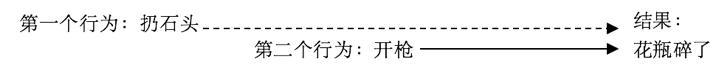

(1)假定的因果关系

第一个行为正要产生结果,但是尚未产生结果的时候,第二个行为进入并且先导致了结果的发生,那么第一个行为和结果之间是没有因果关系的。

结论:第一个行为和结果没有因果关系,第二个行为和结果有因果关系。

例如:瓜子朝一个价值一个亿的古董花瓶扔了一个石头,石头还没有砸到花瓶的时候,橙子朝着花瓶开了一枪,花瓶碎了。经查明,花瓶是被子弹打碎的。

|

行为 |

对结果的贡献 |

因果关系 |

|

第一个行为:扔石头 |

0 |

无 |

|

第二个行为:开枪 |

100 |

有 |

(2)重叠的因果关系

第一个行为不能够单独导致结果的发生,但能够对结果的发生起到重要的作用;第二个行为不能够单独导致结果发生,但也能够对结果的发生起到重要的作用。第一个行为和第二个行为相互没有意思联络,结合在一起,同时发生作用,导致了结果的发生。

结论:两个行为和结果都有因果关系。

例如:瓜子想要教训一下橘子,在橘子的咖啡了加了50%致死量的毒药,橙子也想要教训一下橘子,在橘子的咖啡里加了50%致死量的毒药,瓜子和橙子并不知道对方的行为。橙子喝了咖啡,死了。瓜子投毒的行为和橘子投毒的行为都和橙子的死亡有因果关系。

|

行为 |

对结果的贡献 |

因果关系 |

|

第一个行为:瓜子投毒 |

50% |

有 |

|

第二个行为:橙子投毒 |

50% |

有 |

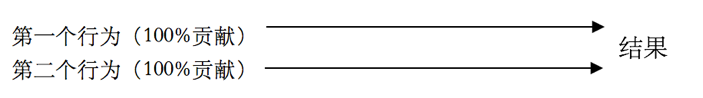

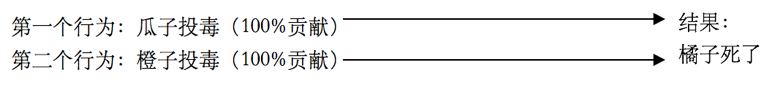

(3)双重的因果关系

第一个行为和第二个行为都足够单独引起结果的发生,并且两个行为之间没有意思联系。另个行为各自发挥所用,导致了结果的发生。

结论:两个行为和结果都有因果关系。

例如:瓜子想要教训一下橘子,在橘子的咖啡了加了100%致死量的毒药,橙子也想要教训一下橘子,在橘子的咖啡里加了100%致死量的毒药,瓜子和橙子并不知道对方的行为。橙子喝了咖啡,死了。瓜子投毒的行为和橘子投毒的行为都和橙子的死亡有因果关系。

|

行为 |

对结果的贡献 |

因果关系 |

|

第一个行为:瓜子投毒 |

100% |

有 |

|

第二个行为:橙子投毒 |

100% |

有 |

(4)不作为的因果关系

其实不作为的判断和作为是相同的,只是存在语言上的双重否定变成肯定的情况,为了方便大家学习,我们在这里对不作为的条件公式进行一遍推演:

原本的公示:“无 A 则无 B,那么 A 是 B 的原因”。

在不作为中,带入公式就是:“无不作为A则无 B,那么不作为 A 是 B 的原因”

简化:“有 A 则无 B,那么不作为 A 是 B 的原因”

(5)阻断救助行为的因果关系

例如:瓜子心脏病突发,只要能够拿到离自己1米远的救心丸就能够活命,这个时候橙子冷冷一笑,右手一挥,把药丢到了10米远的地方,最后瓜子挣扎在9米的地方死了。

根据条件公式,如果橙子不把药丢开,瓜子就能活命。那么橙子的行为和瓜子的死亡之间有因果关系。这里只要简单适用条件公式即可。

(6)被害人自身缺陷的因果关系

例如:瓜子有先天性心脏病。橙子和瓜子发生冲突,橙子狠狠扇了瓜子一个耳光,瓜子当场心脏病突发,死了。橙子的行为和瓜子的死亡是不是有因果关系?

根据条件公式,如果瓜子没有扇了橙子一个耳光,瓜子就不会发病,就不会死,因此是有因果关系的。

温馨小提示:有因果关系和承担责任是两回事情!因果关系是客观的,和主观上行为人是不是知道被害人有心脏并没有关系。不管橙子值不值到瓜子有心脏病,橙子的行为和瓜子的死亡时间就是有因果关系。之后,如果橙子就是知道的才故意这么做的,可能成立故意杀人做,如果橙子是应当知道的,可能成立过失致人死亡罪,如果橙子是真的不知道,也不应当知道,可能成立意外事件,橙子不承担任何责任。

(二)相当因果关系说

1. 适用的场合

适用相当因果关系说的场合是:实行行为和危害结果之间出现了一个“介入因素”,

相当因果关系说只要是判断实害结果是不是危害行为造成的危险现实化造成的。如果是,那么两者之间有因果关系,危害结果可以归属给危害行为;如果是偶然的介入因素造成的,那么结果就不能规则与危害行为。

即,相当因果关系说适用于:“先前行为(危害行为)à介入因素à危害结果”的案件模式。

2. 判断标准

根据以上,当有介入因素的时候,危害行为和危害结果之间的因果关系是否成立需要用相当因果关系说来衡量。其标准有以下三个,运用时需要综合考虑:

(1)先前行为对结果的作用大小

如果作用大,那么先前行为和危害结果之间依旧有因果关系,反之,则没有。作用大小是相对于介入因素而言,大小的判定标准是指先前行为导致结果发生的危险性的大小。

(2)介入因素的异常程度

如果介入因素是先前行为通常都会伴随产生的,那么说明这个介入因素不是异常的,属于伴随现象,介入因素带来的危险应算到先前行为头上,即结果与先前行为有因果关系。如果介入因素不是先前行为通常会伴随产生的,那么说明这个介入因素是异常的,不属于伴随现象,属于独立的介入因素,即该危险不能算到先前行为头上,结果与先前行为没有因果关系。

(3)介入因素对结果的作用大小

如果作用大,那么先前行为和危害结果之间依旧有因果关系,反之,则没有。

这里的作用大小是相对于先前行为而言,一方面,看大小的判定标准是指介入因素导致结果发生的危险性的大小;另一方面,看介入因素是不是阻断先前行为制造的危险,有没有阻断原先的因果流程。如果阻断了,则意味着,介入因素的作用比较大。

(三)介入因素

1. 自然事件

自然事件,是指由于客观现象引起的客观事实。包括火灾、海潮、海啸、水灾、运输中断等。

2. 被害人自己的行为

瓜子欲杀橙子,在山崖边对其砍了99刀,橙子重伤昏迷。瓜子以为橙子已经死亡,遂离去。但橙子自己醒来后,由于失血过多,头很晕,刚迈了两步就跌下山崖摔死了。

第一,先前行为是橙子重伤瓜子的行为,对橙子死亡的作用大,有因果关系;第二,介入因素是苏某自己迈了头晕掉下了山崖,对于一个被砍了99刀的人,该行为不异常,有因果关系;第三,介入因素直接导致死亡,先前行为橙子死亡无因果关系。综合结论,瓜子重伤橙子的行为与橙子死亡有因果关系。

除了以上的,常见的还有,被强奸的妇女自杀的,属于异常的介入因素;因为躲避追杀逃跑慌不择路被撞死的、摔死的、掉河里溺死的等等,不属于异常的介入因素;被害人被人用火烧跑进河里淹死的,不属于异常的介入因素。

3. 第三人的行为

例子1:瓜子追杀橙子,橙子逃跑。在橙子逃跑的过程中,橙子的情敌橘子开车经过,看到了橙子,大笑三声,把橙子撞死了。

例子2:瓜子重伤橙子,橙子被送到医院,医生由于重大过失(如把手术刀落在了橙子肚子了)导致橙子死亡。

例子3:瓜子夜晚开车不慎将行人橙子撞倒在路中央,瓜子看到橙子不省人事,就逃逸了。此后,橘子开车轧到橙子,橙子死亡。后经过查明,但无法查明是瓜子当时就撞死橙子,还是橘子轧死了橙子。

例子4:瓜子将橙子推下水,橘子向橙子扔了一个救生圈,橙子马上要抓住救生圈。与瓜子没有共谋的李子又捞走救生圈,橙子溺亡。李子阻断救助,橙子的死亡不归属于瓜子,而归属于李子。

例子5:瓜子将橘子砍成重伤,然后离开现场。橙子看见躺在地上的橘子,仰天长啸,将橘子又砍成重伤。橘子因两个重伤,伤势过重死亡。

第二编 犯罪论

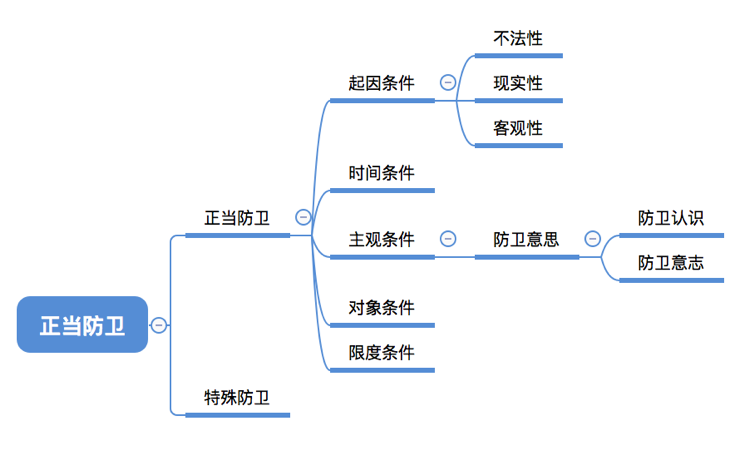

第三章 客观违法阻却事由 第一节 正当防卫

【本章学习框架】

【本节框架】

所谓正当防卫,就是为了“正义收拾你”,他的成立需要符合起因、时间、主观、对象、限度五个条件。

【栗子教你一招】

1. 成立正当防卫不需要防卫意志。

2. 成立正当防卫是否需要范围认识需要讨论:

(1)传统观点认为需要 –》对于结局可能成立故意犯罪的既遂

(2)结果无价值认为不需要

(3)行为无价值 –》对于结局可能成立故意犯罪的未遂

一、正当防卫

核心法条:《刑法》第20条规定:【正当防卫】

为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害,而采取的制止不法侵害的行为,对不法侵害人造成损害的,属于正当防卫,不负刑事责任。

正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的,应当负刑事责任,但是应当减轻或者免除处罚。

正当防卫的定义和运用规定在条文里,简单具象的理解就是:我是正义的化身,看见任何恶势力在欺负自己、别人、我热爱的国家,我都会路见不平拔刀相助,法律不能因为这个惩罚我。

同时,我们也可以看到,在“路见不平拔刀相助”的时候,正义的我们也会侵害“恶势力”的各种权益,比如他生命健康、财产等。在法律面前,他们的权利和我们的一样,都是受到平等的保护的。因此,我们侵犯了别人的法益,法律却要决定不惩罚我们,自然需要对我们“正当防卫”的行为进行严格限制。那么,需要满足哪些要件,才能成立正当防卫?

正当防卫的成立条件:

|

正当防卫的成立条件 |

具体内容 |

|

起因条件 |

面对的是现实的“不法(违法)”侵害 |

|

时间条件 |

不法侵害“正在进行” |

|

主观条件 |

不同的学说有不同的答案,需要分类讨论。 |

|

对象条件 |

针对不法侵害人本人 |

|

限度条件 |

没有“明显”超过必要限度造成“重大损失” |

(一)起因条件:现实的“不法(违法)”侵害

1. 不法性

(1) 现实的“不法(违法)”侵害要是来自于人的行为(包括人唆使动物实施侵害行为)。如果只是单纯的动物袭击,法律是无法评价动物的行为是不是合法的。

(2)不法侵害一般仅针对于个人法益的侵害,对于国家、集体的,原则上不能进行正当防卫,比如,瓜子发现有人在偷越国边境,愤怒之下就杀了他。这是不允许的。如果行为人在侵犯国家和集体法益的同时,也侵犯了个人的法益,那就可以正当防卫了。比如,橙子在在偷越国边境,橘子看到了在阻止,橙子很生气,就殴打橘子。瓜子看到了就可以正当防卫了。

(3)“不法”侵害包括违法行为、犯罪行为。但这些行为必须是有攻击性、破坏性、紧迫性的不法侵害。因为一般而言,对于那些具有攻击性、破坏性、紧迫性的不法侵害,如果当场不制止,就会有不可挽回的损失,所以法律允许通过侵害行为人的法益来保护被害人的法益。而对于一些手段比较和缓的不法侵害,比如发现有人贪污、受贿,我们可以用更加和缓的方式来解决,比如举报、揭发,这样既可以不侵犯行为人的法益,又可以保护被害人的法益,两全其美,岂不乐哉。

(4)正当防卫、和紧急避险是刑法规定的允许的行为,不属于不法侵害,因此,针对正当防卫、紧急避险不能进行正当防卫、紧急避险。

2. 现实性

不法侵害要现实存在。实际上不存在不法侵害,行为人误以为存在不法侵害进行所谓的正当防卫的,叫做假想防卫。那么如何处理假想防卫?

(1)如果栗子明知对方是警察在抓小偷,还是要去打警察,那栗子就是故意的,那就不是防卫,是故意伤害,可能成立故意伤害罪。

(2)如果栗子本来应该发现这个便衣警察就是每天在自己家门前巡逻的警察,但是没有发现,属于过失,可能成立过失致人重伤罪。

(3)如果栗子既没有故意,也没有过失,那就按照意外事件处理,也就是栗子不用承担刑事责任。

3. 客观性

(1)对未达到刑事责任年龄的人、精神病人的不法侵害可以正当防卫。

(2)不法侵害包括故意的不法侵害和过失的不法侵害。

(二)时间条件:不法侵害“正在进行”

不法侵害“正在进行”是指正当防卫的侵害必须十分紧迫。比如:贪污犯罪、贿赂犯罪、重婚罪等,这些也属于不法侵害,但是不够紧迫,不能进行正当防卫。同时,防卫也应当发生在这个紧迫的不法侵害进行的过程中,从不法侵害开始到不法侵害结束。即,防卫要适时。

1. 不法侵害开始:着手

着手是指行为对法益是否造成现实而又紧迫的危险。

但是,如果具有特定的紧迫性,也可以适度提前到准备阶段,比如入户实施抢劫、杀人行为,那么在行为人进入房间的时候我们就认为已经有紧迫性了,可以实施正当防卫。一般我们人为是从“着手”开始计算,是因为在这之前的预备阶段,被害人还有通过呼救、报警等方式来避免受到侵害。

2. 不法侵害的结束:法益不再处于紧迫、现实的侵害、威胁之中。

要么犯罪已经既遂了,要么就是行为人被制服、行为被中断等,这些都能够认为不法侵害已经结束。

财产犯罪属于特例。行为人即使已经获得了财产,但是行为人还在现场,被害人还来得及挽回损失的情况下,就视为不法侵害尚未结束,可以实施正当防卫。

(三)主观条件

主观条件,就是指成立正当防卫需不需要当事人主观的认识。举一个简单的例子来理解:橙子正用刀刺橘子,正要刺中橘子的心脏,瓜子开枪打死了了橙子,橙子死亡。

假设1:如果瓜子知道橙子要杀橘子,因为想保护橘子开枪杀了橙子,瓜子成立正当防卫么?

假设2:如果瓜子不知道橙子要杀橘子,只是看橙子不爽,才杀了橙子,瓜子成立正当防卫么?

假设3:如果瓜子知道橙子要杀橘子,但是并不是因为想保护橘子才动手,而是因为看橙子不爽,杀了橙子,瓜子成立正当防卫么?

我们总结一下:

|

概念 |

定义 |

|

|

防卫意思 |

防卫认识 |

认识到不法侵害正在发生 |

|

防卫意志(防卫意图、防卫目的) |

具有制止不法侵害、保护法益的正当目的。 |

|

针对成立正当防卫需不需要具备防卫认识、防卫意识,不同的学说之下会有不同的结论。

|

学说 |

防卫认识 |

防卫意志 |

|

传统观点 |

需要 |

不需要 |

|

结果无价值 |

不需要 |

不需要 |

|

行为无价值 |

需要 |

不需要 |

以上面的假设为例。分析一下:

传统观点之下:需要防卫认识,不需要防卫意志。

|

|

防卫认识 |

防卫意志 |

结论:瓜子的行为 |

|

假设1 |

需要且具备 |

不需要但具备 |

正当防卫 |

|

假设2 |

需要但不具备 |

不需要且不具备 |

故意杀人罪既遂 |

|

假设3 |

需要且具备 |

不需要且不具备 |

正当防卫 |

结果无价值之下:不需要防卫认识,不需要防卫意志。

|

|

防卫认识 |

防卫意志 |

结论:瓜子的行为 |

|

假设1 |

不需要但具备 |

不需要但具备 |

正当防卫 |

|

假设2 |

不需要且不具备 |

不需要且不具备 |

正当防卫 |

|

假设3 |

不需要但具备 |

不需要且不具备 |

正当防卫 |

行为无价值之下:需要防卫意识,不需要防卫意志。

|

|

防卫认识 |

防卫意志 |

结论:瓜子的行为 |

|

假设1 |

需要且具备 |

不需要但具备 |

正当防卫 |

|

假设2 |

需要但不具备 |

不需要且不具备 |

故意杀人罪未遂 |

|

假设3 |

需要且具备 |

不需要且不具备 |

正当防卫 |

【栗子教你一招】

1. 成立正当防卫不需要防卫意志。

2. 成立正当防卫是否需要范围认识需要讨论:

(1)传统观点认为需要 –》对于结局可能成立故意犯罪的既遂

(2)结果无价值认为不需要

(3)行为无价值 –》对于结局可能成立故意犯罪的未遂

(四)对象条件:针对不法侵害人本人

正当防卫的对象必须是不法侵害人本人,简而言之就是,冤有头债有主。这里就要防止这样情况:瓜子在殴打橙子,橙子打不过瓜子,就一把抓住瓜子的儿子小瓜子,掐住小瓜子的脖子威胁瓜子。这里瓜子针对小瓜子的行为就不是正当防卫。

1. 共同侵害

如果不法侵害是多个人共同行为的,那么被害人可以针对其中的任何一个人进行正当防卫;帮助犯如果也有攻击性侵害行为,对帮助犯也可以防卫;对于幕后的教唆犯原则上不可以防卫。

2. 特殊情况

(1)橙子正要杀了橘子,橘子情急之下将瓜子的古董花瓶(价值一个亿)拿起砸向橙子,橙子重伤,花瓶碎了。

(2)橙子拿起瓜子的古董花瓶(价值一个亿)砸向橘子,欲伤害橘子,橘子用木棒反击,将飞来的花瓶打碎。

(五)限度条件:没有“明显”超过必要限度造成重大损害

行为人的防卫行为必须必须有“必要性”和“相当性”。

防卫造成的侵害可以小于、等于、适当大于不法侵害造成的损害。判断是不是“明显”超过必要限度造成重大损害就是“必要性”和“相当性”,首先,防卫行为必须是必要的,如果是行为不是不是必要的,那么即便具有相当性,也是不行的。

那么,如果防卫过当,怎么处理?

防卫过当,应当负刑事责任,但应当减轻或者免除处罚。

观点一:防卫人对过当的结果只能持过失。即如果是故意,那就会成立另外一个故意犯罪。

观点二:防卫人对过当的结果只能持过失或间接故意(知道结果会发生但是放任结果发生,之后一章会具体讲述)。

观点三:防卫人对过当的结果一般是过失,但不排除直接故意、间接故意。例如,栗子得知小偷今晚会再次从阳台入室盗窃,便在阳台设置一个防卫装置——十万伏特电网。小偷翻入阳台时,防卫装置启动,小偷被电死了。因此,主人对小偷的死亡是有直接故意的,因此,栗子是构成故意杀人罪。

那么,如何理解“手段过当”、“结果过当”的正确理解?

1. 成立防卫过当,首先,要结果过当。

2. 成立防卫过当并负刑事责任,存在过当结果只是条件之一,还要求对过当结果至少有过失。

注意:事后防卫不是正当防卫,因此不存在防卫过当的问题。

二、特殊防卫

核心法条:《刑法》第20条第3款规定:【特殊防卫】

对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪,采取防卫行为,造成不法侵害人伤亡的,不属于防卫过当,不负刑事责任

【条文属性】

特殊正当防卫也要符合一般正当防卫的条件。得出以下结论:

1. 这是一个提示性的规定,由于防卫人面临的是严重危及人身安全的暴力犯罪,所以造成伤亡不算过当。

2. 除了本条的严重危及人身安全的暴力犯罪,面对其他犯罪,只要满足防卫手段的必要性和相当性,造成侵害人伤亡的,也不算过当。

3. 本文列举的行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架,并不表示只要是行凶、杀人等不法侵害就一定可以实施致人死亡的防卫。在针对这些暴力犯罪的时候,依旧要根据“必要性”和“相当性”进行衡量。

4. 本文列举的行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架,并不是指这些罪,而是指犯罪行为。

阅读列表

-

5.3 民诉概述+方法论

2018/5/02 · 35人已阅

-

4.29危害公共安全犯罪 +侵害经济秩序犯罪

2018/5/01 · 6人已阅

-

5.1 渎职类犯罪 +危害国家安全罪

2018/4/30 · 13人已阅

-

4.27 侵犯人身犯罪权益1

2018/4/27 · 1人已阅

-

【刑法】第三编 第二章 第一节 刑罚的量刑

2018/4/08 · 4人已阅

-

【刑法】第二编 第八章 第一节单位犯罪

2018/4/08 · 4人已阅

-

【刑法】第三编 第二章 第二节 刑罚的执行

2018/4/08 · 5人已阅