【刑法】犯罪论 第三章 第二节 紧急避险

第二节 紧急避险

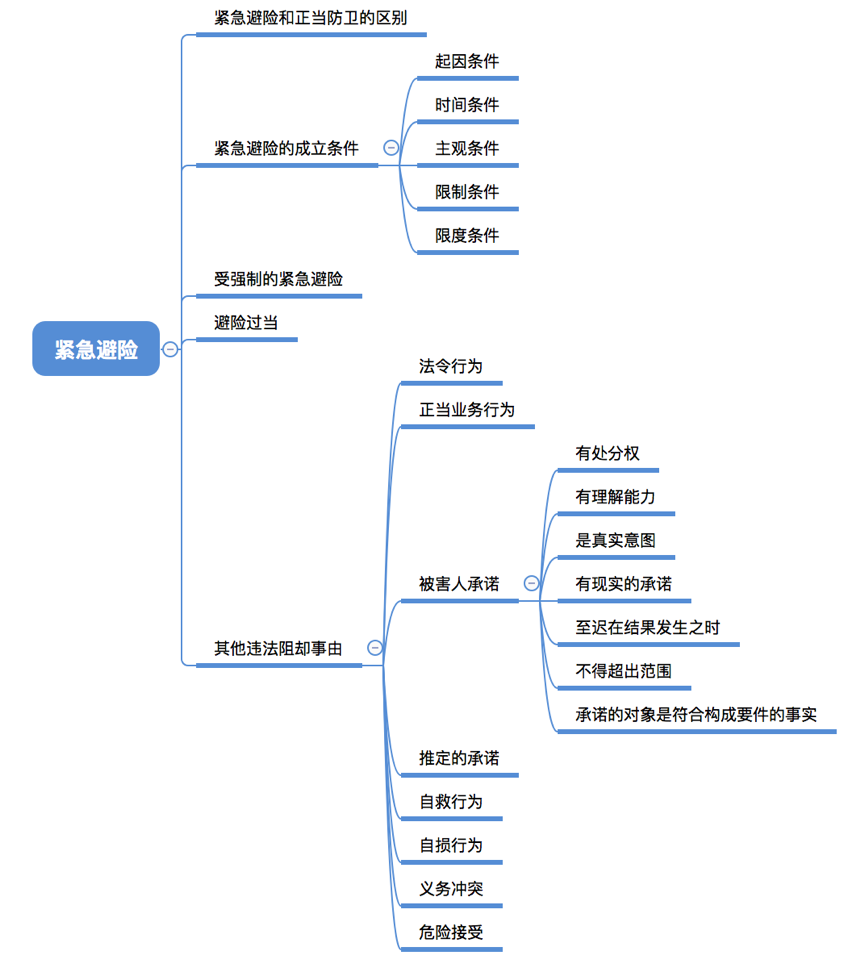

紧急避险,就是“祸水东引”,在实在没有办法的情况下,不得已的选择。紧急避险的成立条件也有5个,分别是起因、时间、主观、限制和限度。

本节知识框架

核心法条:《刑法》第21条规定:【紧急避险】

为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在发生的危险,不得已采取的紧急避险行为,造成损害的,不负刑事责任。

紧急避险超过必要限度造成不应有的损害的,应当负刑事责任,但是应当减轻或者免除处罚。

第一款中关于避免本人危险的规定,不适用于职务上、业务上负有特定责任的人。

(一)紧急避险和正当防卫的区别

正当防卫是“有仇报仇,有冤报冤”,即防卫的对象是不法侵害人本人。但是紧急避险确不是和不法侵害行为本身斗争,而是将危险转嫁给无辜的第三者,有点类似,祸水东引。

(二)紧急避险成立条件

|

紧急避险的成立条件 |

具体内容 |

|

起因条件 |

存在“现实”危险 |

|

时间条件 |

危险“正在发生” |

|

主观条件 |

不同的学说有不同的答案,需要分类讨论。 |

|

限制条件 |

必须是迫不得已的 |

|

限度条件 |

没有超过必要限度造成不应有的损害,即造成的损害不能超过避免的损害+造成的损害限于排除危险之必须。 |

1. 起因条件:合法权益面临现实的危险

危险,是指国家、公共利益、本人、他人或的法益遭受损害的威胁。危险的来源有:自然灾害、野生动物袭击、他人的侵害。他人的合法行为不能视为对法益的危险,因此不能进行紧急避险。

【总结】在危险源上,正当防卫与紧急避险的区分:正当防卫是对不法侵害的防卫,即“正对不正”。紧急避险是为了避免危险,是合法权益对合法权益的侵害,即“正对正”。

|

危险源 |

应对措施 |

结论 |

|

自然灾害;野生动物袭击 |

为了自救损害无辜第三人 |

紧急避险 |

|

反击危险源 |

紧急避险 |

|

|

人的不法侵害行为 |

为了自救损害无辜第三人 |

紧急避险 |

|

反击危险源 |

正当防卫;紧急避险 |

假想防卫。如果事实上不存在危险,行为人误以为存在危险,进行对无辜的第三者实施避险行为,属于假想避险。对于假想防卫,行为人有过失的按照过失犯罪处理,无过失的按意外事件处理。

在职务上、业务上负有特定责任的人在面临自己职务、业务带来的危险时,不能进行紧急避险。

2. 时间条件:危险正在发生

时间条件是危险正在发生,且具有紧迫性。正在发生,危险已经产生但尚未消除。如果事前或事后避险,属于避险不适时,处理办法与防卫不适时相同。

3. 主观条件:意思条件

意思条件,是针对行为人的避险意思,也就是行为人要知道自己是为了挽救合法权益而进行避险。

例外:偶然避险问题

|

行为无价值 |

看行为 |

成立犯罪 |

|

结果无价值 |

看结果 |

成立紧急避险,不是犯罪 |

4. 限制条件:必须是迫不得已

出于不得已损害另一法益。因为紧急避险是侵害了无辜的第三者的利益,所以,适用的时候应该更加受到限制。因此,当既可以采取正当防卫,又可以采取紧急避险的情况下,不能实行紧急避险。

5. 限度条件:没有超过必要限度造成不应有的损害

必须没有超过必要限度造成不应有的损害。原则上,所造成的损害不超过所避免的损害,并且,所造成的损害也只是足以排除危险所必需的限度。

(三)受强制的紧急避险

如果是指受他人强制实施紧急避险的情形,比如:绑架犯橘子绑架了橙子的儿子,要求橙子抢劫银行,否则杀害小橙子。橙子迫不得已,实施了该行为。橙子也成立紧急避险。

(四)避险过当

避险行为超过必要限度造成不应有的损害的,成立避险过当。避险过当的,应当减轻或者免除处罚。避险过当本身不是罪名,对避险过当的行为,依法应当减轻或免除处罚。

|

2015年卷二第4题 鱼塘边工厂仓库着火,甲用水泵从乙的鱼塘抽水救火,致鱼塘中价值2万元的鱼苗死亡。仓库中价值2万元的商品因灭火及时未被烧毁。甲承认仓库边还有其他几家鱼塘,为报复才从乙的鱼塘抽水。关于本案,下列哪一选项是正确的?( ) A. 甲出于报复动机损害乙的财产,缺乏避险意图 B. 甲从乙的鱼塘抽水,是不得已采取的避险行为 C. 甲未能保全更大的权益,不符合避险限度要件 D. 对2万元鱼苗的死亡,甲成立故意毁坏财物罪 2015年卷二第4题 关于正当防卫与紧急避险的比较,下列哪一选项是正确的? A.正当防卫中的不法“侵害”的范围,与紧急避险中的“危险”相同 B.对正当防卫中不法侵害是否“正在进行”的认定,与紧急避险中危险是否“正在发生”的认定相同 C.对正当防卫中防卫行为“必要限度”的认定,与紧急避险中避险行为“必要限度”的认定相同 D.若正当防卫需具有防卫意图,则紧急避险也须具有避险意图 |

第三节 其他违法阻却事由

这一节,是除了紧急避险和正当防卫之外的其他可能被原谅的理由,其中法令行为、正当业务行为、比较容易理解。

1. 法令行为

是指基于刑法以为的其他成文法律、法令、法规的规定,作为行使权利或者承担义务所实施的行为。如果不属于法令行为,相反可能构成犯罪。

法令行为主要包括四类行为:被法律允许的犯罪性行为;法律有意明示了合法性条件的行为;职权行为;权利义务行为。

2. 正当业务行为

虽然法律、法令、法规没有规定,但是社会生活上被认为是正当的业务行为,比如拳击比赛中有人被打死了、医疗行为中病人割去了病人的器官等。

3. 被害人承诺

被害人承诺,是指基于被害人允许他人侵害自己可支配的权益的承诺而实施的阻却犯罪的损害行为,这可以降低行为的可责性,甚至可以排除行为人的违法性。

被害人的承诺符合如下条件时,才阻却行为的违法性:

(1)承诺人对被侵害的法益有处分权:仅限于个人利益,且限于轻伤以下,包括人身自由。

(2)承诺人必须对承诺的事项有意义、对承诺的范围有理解能力:精神病人、幼儿的承诺是无效的,未成年人必须具有和年龄相当的承诺能力,比如,14周岁的人可以承诺让对方拿走自己的钱,但是不能承诺出卖自己的器官。

(3)承诺必须出于被害人的真实意图。如果只是承诺的动机错误,那承诺依旧有效。

(4)必须有现实的承诺。但是如果只是没有外显,也是有效的。

(5)承诺至迟必须存在于结果发生时。事后承诺无效,如果可以事后承诺的话,国家追诉权会受到被害人意志的左右。

(6)行为不得超出承诺的范围。

(7)承诺的对象是符合构成要件的事实。包括对结果、行为主体、行为方式的同意,如果没有同意,则不能阻却行为的犯罪性。

4. 推定的承诺

没有之前的被害人的承诺,但如果被害人知道事实真相后当然会承诺,就是基于推定的承诺的行为。行为人基于推定的承诺实施了有利于他人的行为,即使他人事后反对,也认为是符合推定的承诺。推定被害人是否会承诺要以合理的一般人意志为标准,而不是以被害人的实际意志为标准。

|

2008年卷二第5题 关于被害人承诺,下列哪一选项是正确的? A.儿童赵某生活在贫困家庭,甲征得赵某父母的同意,将赵某卖至富贵人家。甲的行为得到了赵某父母的有效承诺,并有利于儿童的成长,故不构成拐卖儿童罪 B.在钱某家发生火灾之际,乙独自闯入钱某的住宅搬出贵重物品。由于乙的行为事后并未得到钱某的认可,故应当成立非法侵入住宅罪 C.孙某为戒掉网瘾,让其妻子丙将其反锁在没有电脑的房间一星期。孙某对放弃自己人身自由的承诺是无效的,丙的行为依然成立非法拘禁罪 D.李某同意丁砍掉自己的一个小手指,而丁却砍掉了李某的大拇指。丁的行为成立故意伤害罪 答案:D |

5. 自救行为

法益受到侵害的人,在通过法律程序、依靠国家机关不可能或者明显难以恢复的情况下,依靠自己的力量救济法益的行为。例如:抢劫罪的被害人,在抢劫犯即将毁损物品时,来不及通过机关挽回损失,使用暴力等手段迅速从盗窃犯手中夺回财物的

6. 自损行为

自己损害自己法益的行为。但如果同时危害国家、社会或他人法益,则可能成立犯罪。例外:军人战时自伤的,放火烧毁自己的财物但危害公共安全的,成立犯罪。但,未成年人实施自损行为时,负有保护义务的保证人不履行保证义务的,也可能成立不作为的犯罪。

7. 义务冲突(两个你都得干,但是只能选一个)

存在两个以上义务,这两个义务是冲突的。为了履行其中的某种义务,而不得已不履行其它义务的情况。但是,行为人必须履行其中的一个义务,否则便成立犯罪。

8. 危险接受

自己参与了为危险化。是指,被害人的行为是导致侵害结果发生的直接原因,即,被害人自己导致了侵害结果的发生,不构成犯罪。

虽然是他人创造的危险,但是被害人有合意。即,虽然给被害人造成侵害结果的是他人的行为,但被害人认识到并且同意被告人行为给自己带来的危险(即被害人仅承诺了危险,而没有承诺侵害结果)。即危害结果的掌控权不在被害人支配之下,行为人支配了结果,仍然应以犯罪论处。

阅读列表

-

【刑法】犯罪论 第三章 客观(违法)阻却事由

2018/3/20 · 10人已阅

-

【刑法】犯罪论 第二章 第三节 行为对象和危害结果

2018/3/20 · 11人已阅

-

【刑法】犯罪论 第二章 第四节 因果关系

2018/3/19 · 10人已阅

-

【刑法】犯罪论 第三章 第二节 紧急避险

2018/3/19 · 12人已阅

-

【刑法】犯罪论 第二章 客观不法要件

2018/3/17 · 15人已阅

-

【刑法】犯罪论 第一章 犯罪概述

2018/3/17 · 20人已阅

-

民法总则第七章:诉讼时效

2018/3/17 · 13人已阅