税法 DAY16(个人所得税第1-2节)

第十九章 个人所得税

一、 征税范围、税率、应纳税额的计算

个人所得税应纳税额概述

|

征税范围 |

税率 |

应纳税所得额 |

应纳税额的计算 |

|

|

综合所得 |

工资薪金、劳务报酬、特许权使用费、稿酬 |

七级累进税率 |

全年收入额-60 000元-专项扣除-享受的专项附加扣除-享受的其他扣除 |

应纳税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数 |

|

(1)工资、薪金所得全额计入收入额; (2)劳务报酬所得、特许权使用费所得,收入额为实际取得的劳务报酬、特许权使用费收入80%; (3)稿酬所得的收入额在扣除20%费用基础上,再减按70%计算,即稿酬所得的收入额为实际取得稿酬收入的56%。 |

||||

|

经营所得 |

五级累进税率 |

年度收入-成本、费用等-60 000元/年 |

应纳税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数 |

|

|

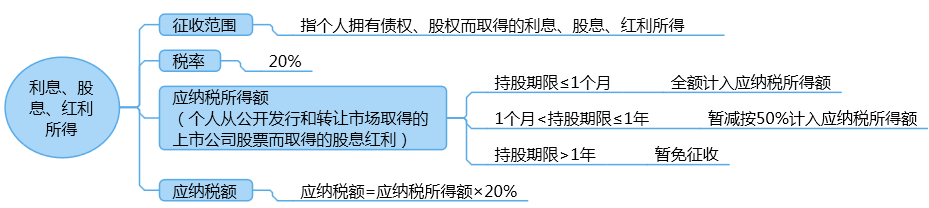

利息、股息、红利所得 |

20% |

每次收入额 |

应纳税额=每次收入额×20% |

|

|

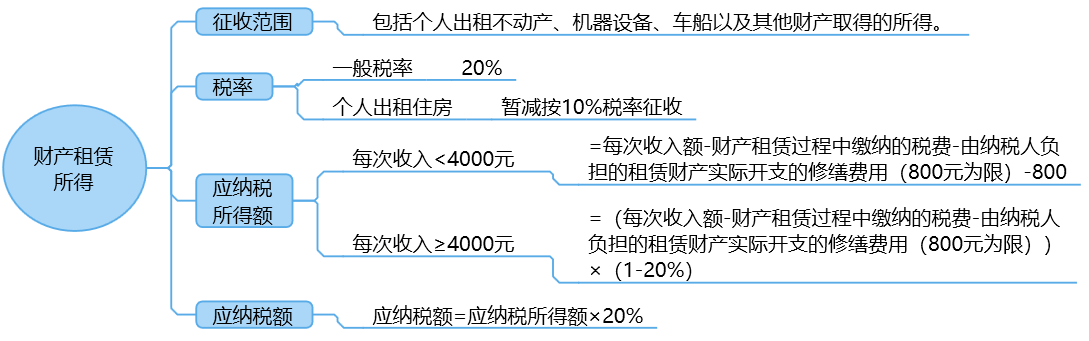

财产租赁所得 |

20% |

每次收入不超过4000元的: 应纳税所得额=每次(月)收入额-准予扣除项目-修缮费用(800元为限)-800 每次收入超过4000元的: 应纳税所得额=[每次(月)收入额-准予扣除项目-修缮费用(800元为限)]×(1-20%) |

应纳税额=应纳税所得额×20% |

|

|

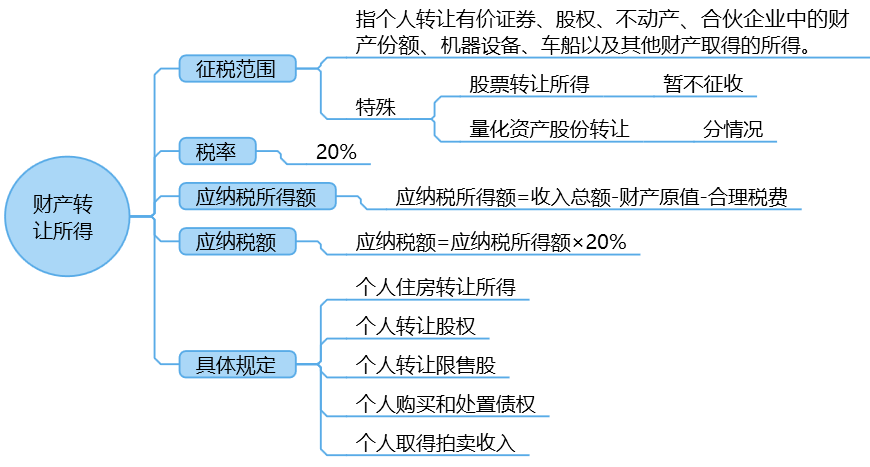

财产转让所得 |

20% |

应纳税所得额=收入总额-财产原值-合理费用 |

应纳税额=应纳税所得额×20% |

|

|

偶然所得 |

20% |

每次收入额 |

应纳税额=每次收入额×20% |

|

(一)税率

综合所得适用七级超额累进税率,税率为3%~45%(见表)

综合所得个人所得税税率表

|

级数 |

全年含税应纳税所得额 |

税率(%) |

速算扣除数(元) |

|

1 |

不超过36 000元的 |

3 |

0 |

|

2 |

超过36 000~144 000元的部分 |

10 |

2 520 |

|

3 |

超过144 000~300 000元的部分 |

20 |

16 920 |

|

4 |

超过300 000~420 000元的部分 |

25 |

31 920 |

|

5 |

超过420 000~660 000元的部分 |

30 |

52 920 |

|

6 |

超过660 000~960 000元的部分 |

35 |

85 920 |

|

7 |

超过960 000元的部分 |

45 |

181 920 |

表注:(1)该表所称全年应纳税所得额是指依照税法的规定,居民个人取得综合所得以每一纳税年度收入额减除费用六万元以及专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除后的余额。

(2)非居民个人取得:工资、薪金所得,劳务报酬所得,稿酬所得和特许权使用费所得,依照本表按月换算后计算应纳税额。

(二)应纳税所得额的规定

全年应纳税所得额=全年收入额-60 000元-专项扣除-享受的专项附加扣除-享受的其他扣除

1.收入额的确定

2.每次收入确定

3.费用减除标准

(1)基本费用,每年60 000元。

(2)专项扣除,包括居民个人按照国家规定的范围和标准缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险等社会保险贵和住房公积金等。

(3)专项附加扣除项目标准

|

扣除项目 |

标准 |

|

子女教育 |

(1)纳税人年满3岁的子女接受学前教育和学历教育的相关支出,按照每个子女每月1000元(每年12000元)的标准定额扣除。 (2)父母可以选择由其中一方按100%扣除,也可以选择由双方分别按50%扣除。 |

|

继续教育 |

(1)纳税人在中国境内接受学历(学位)继续教育的支出,在学历(学位)教育期间按照每月400元(每年4800元)定额扣除。同一学历(学位)继续教育的扣除期限不超过48个月(4年)。 (2)纳税人接受技能人员职业资格继续教育、专业技术人员职业资格继续教育支出。在取得相关证书的当年,按照3600元定额扣除。 (3)个人接受本科及以下学历(学位)继续教育,符合税法规定扣除条件的,可以选择由其父母扣除,也可以选择由本人扣除。 |

|

大病医疗 |

(1)在一个纳税年度内,纳税人发生的与基本医保相关的医药费用支出,扣除医保报销后个人负担累计超过15000元的部分,由纳税人在办理年度汇算清缴时,在80000元限额内据实扣除。 (2)纳税人发生的医药费用支出可以选择由本人或者其配偶扣除;未成年子女发生的医药费用支出可以选择由其父母一方扣除。纳税人及其配偶、未成年子女发生的医药费用支出,应按前述规定分别计算扣除额。 |

|

住房贷款利息 |

(1)纳税人本人或配偶,单独或共同使用商业银行或住房公积金个人住房贷款,为本人或其配偶购买中国境内住房,发生的首套住房贷款利息(购买住房享受首套住房贷款利率的住房贷款)支出,在实际发生贷款利息的年度,按照每月1000元(每年12000元)的标准定额扣除,扣除期限最长不超过240个月(20年)。纳税人只能享受一套首套住房贷款利息扣除。 (2)经大妻双方约定,可以选择由其中一方扣除,具体扣除方式在确定后,一个纳税年度内不得变更。 (3)夫妻双方婚前分别购买住房发的首套住房贷款利息,婚后可以选择其中一套购买的住房,由购买方按100%扣除,也可以由夫妻双方对各自购买的住房分别按50%扣除。 |

|

住房租金 |

纳税人在主要工作城市没有自有住房而发生的住房租金支出,可以按照以下标准定额扣除: (1)直辖市、省会(首府)城市、计划单列市以及国务院确定的其他城市,扣除标准为每月1500元(每年18000元)。除上述所列城市外,市辖区户籍人口超过100万的城市,扣除标准为每月1100元(每年13200元);市辖区户籍人口不超过100万的城市,扣除标准为每月800元(每年9600元)。 (2)夫妻双方主要工作城市相同的,只能由一方扣除住房租金支出。 (3)住房租金支出由签订租赁住房合同的承租人扣除。 (4)纳税人及其配偶在一个纳税年度内不得同时分別享受住房贷款利息专项附加扣除和住房租金专项附加扣除。 |

|

赡养老人 |

纳税人赡养一位及以上被赡养人的赡养支出,统一按以下标准等额扣除: (1)纳税人为独生子女的,按照每月2000元(每年24000元)的标准定额扣除;纳税人为非独生子女的,由其与兄弟姐妹分摊每月2000元(每年24000元)的扣除额度、每人分摊的额度最高不得超过每月1000元(每年12000元)。可以由赡养人均摊或者约定分摊,也可以由被赡养人指定分摊。 (2)所称被赡养人是指年满60岁的父母,以及子女均已去世的年满60岁的祖父母、外祖父母。 |

注:以上涉及的具体扣除方式在一个纳税年度内不能变更。其相关资料应当留存备查。

(三)应纳税额的计算

1.居民个人综合所得应纳税额的计算

应纳税额=全年应纳税所得额×适用税率-速算扣除数=(全年收入额-60 000元-专项扣除-享受的专项附加扣除-享受的其他扣除)×适用税率-速算扣除数

2.非居民个人取得工资、薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费所得应纳税额的计算

(1)非居民个人的工资、薪金所得,以每月收入额减除费用5000元后的余额为应纳税所得额;

(2)劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得,以每次收入额为应纳税所得额。其收入额的确定,同居民个人一样。

(四)预扣预缴

1.工资、薪金所得预扣预缴

本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额

累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除

其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。

2.劳务报酬、稿酬、特许权使用费所得预扣预缴

应当按照以下方法按次或者按月预扣预缴税款。

(1)收入额。劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得以收入减除费用后的余额为收入额;其中,稿酬所得的收入额减按70%计算。

(2)减除费用。

①劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得每次收入不超过四千元的,减除费用按八百元计算;

②每次收入四千元以上的,减除费用按收入的20%计算。

(3)稿酬所得、特许权使用费所得预扣率:20%。

(4)预扣预缴税额计算公式:

劳务报酬所得应预扣预缴税额=预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数

稿酬所得、特许权使用费所得应预扣预缴税额=预扣预缴应纳税所得额×20%

居民个人劳务报酬所得预扣预缴率表

|

级数 |

每次应纳税所得额 |

税率 |

速算扣除数 |

|

1 |

不超过20 000元的部分 |

20% |

0 |

|

2 |

超过20 000-50 000元的部分 |

30% |

2 000 |

|

3 |

超过50 000元的部分 |

40% |

7 000 |

【注意】劳务、稿酬、特许权使用费,在年度终了计算的时候,运用综合所得7级税率。但在预扣预缴时,这些所得有各自的税率及扣除标准,故做题的时候,一定仔细读题。

(五)特殊事项(放在后面章节)

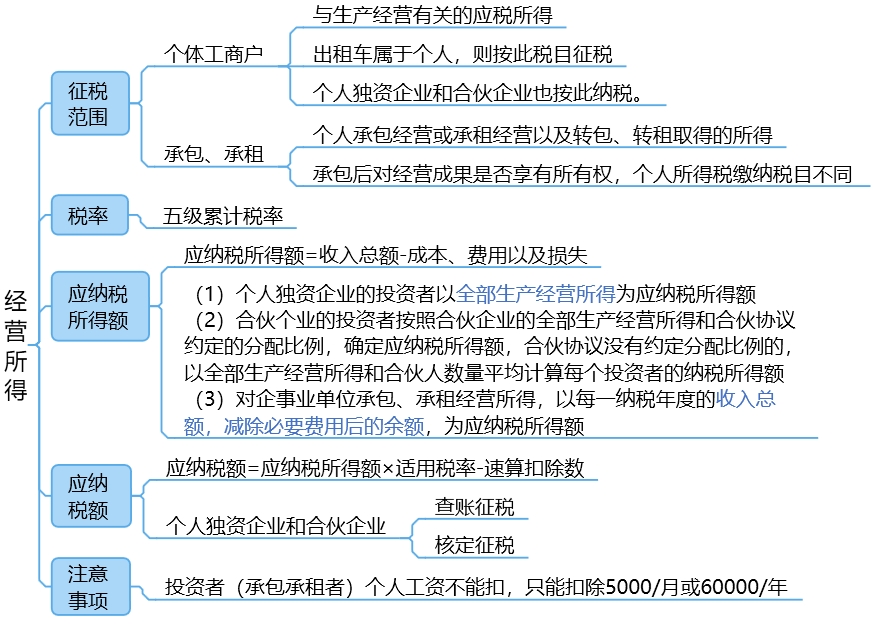

二、经营所得

(一)总体框架图

(二)税率

经营所得适用五级超额累进税率,税率为5%~35%

|

级数 |

全年含税应纳税所得额 |

税率(%) |

速算扣除数(元) |

|

1 |

不超过30 000元的 |

5 |

0 |

|

2 |

超过30 000-90 000元的部分 |

10 |

1 500 |

|

3 |

超过90 000-300 000元的部分 |

20 |

10 500 |

|

4 |

超过300 000-500 000元的部分 |

30 |

40 500 |

|

5 |

超过500 000元的部分 |

35 |

65 500 |

注:本表所称全年应纳税所得额是以每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的余额。

(三)应纳税额的计算

1.个体工商户

应纳税额=全年应纳税所得额×适用税率-速算扣除数=(全年收入总额-成本、费用以及损失)×适用税率-速算扣除数

首先,各项减除标准跟企业所得税一样,包括成本、费用、税金、损失等,我们这里主要看看哪些不一样。

(1)个体工商户与企业联营而分得的利润,按利息、股息、红利所得项目征收个人所得税。

(2)个体工商户生产经营活动中,应当分别核算生产经营费用和个人、家庭费用。对于生产经营与个人、家庭生活混用难以分清的费用,其40%视为与生产经营有关费用,准予扣除。

(3)个体工商户业主的工资薪金支出不得税前扣除。其费用扣除标准,确定为60000元/年。

(4)个体工商户实际支付给从业人员的、合理的工资薪金支出,准予扣除。

(5)个体工商户按照国家标准为其业主和从业人员缴纳的“四险一金”,准予扣除。

(6)个体工商户补充医疗保险费、补充医疗保险费

①为从业人员缴纳的:分别在不超过从业人员工资总额5%标准内的部分据实扣除;超过部分,不得扣除。

②为业主本人缴纳的:以当地(地级市)上年度社会平均工资的3倍为计算基数,分别在不超过该基数5%标准内的部分据实扣除;超过部分,不得扣除。

(7)公益性捐赠,捐赠额不超过其应纳税所得额30%的部分可以据实扣除。捐赠要通过公益性社会团体或者县级以上人民政府及其部门,若个体工商户直接对受益人的捐赠则不得扣除。

(8)个体工商户研究开发新产品、新技术、新工艺所发生的开发费用,以及研究开发新产品、新技术而购置单台价值在10万元以下的测试仪器和试验性装置的购置费准予直接扣除;单台价值在10万元以上(含10万元)的测试仪器和试验性装置,按固定资产管理,不得在当期直接扣除。

2.个人独资企业和合伙企业

第一种、查账征税应纳税额计算公式:

应纳税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数=(全年收入总额-成本、费用以及损失)×适用税率-速算扣除数

(1)投资者的工资不得在税前扣除。个人独资企业和合伙企业投资者本人的费用扣除标准统一确定为60000元/年,即5000元/月。

(2)投资者及其家庭发生的生活费用不允许在税前扣除。投资者及其家庭发生的生活费用与企业生产经营费用混合在一起,并且难以划分的,全部视为投资者个人及其家庭发生的生活费用,不允许在税前扣除。

(3)经营和生活共用的固定资产,难以划分的,由主管税务机关核定扣除。

(4)企业拨缴的工会经费、发生的职工福利费、职工教育经费支出、从业人员工资、广告费及业务宣传费、业务招待费等规定均与企业所得税一致。

(5)计提的各种准备金均不能税前扣除。

(6)亏损弥补期限为5年,经营两个以上企业的,不能跨企业弥补年度经营亏损

(7)投资者兴办两个或两个以上企业的,规定准予扣除的个人费用,由投资者选择在其中一个企业的生产经营所得中扣除。

第二种、核定征收应纳税额计算公式:

应纳所得税额=应纳税所得额×适用税率

其中,应纳税所得额=收入总额×应税所得率=成本费用支出额÷(1-应税所得率)×应税所得率

(1)实行核定征税的投资者,不能享受个人所得税的优惠政策。

(2)实行查账征税方式的个人独资企业和合伙企业改为核定征税方式后,在查账征税方式下认定的年度经营亏损未弥补完的部分,不得再继续弥补。

(3)纳税年度的实际经营期不足1年的,以其实际经营期为1个纳税年度。投资者本人的费用扣除标准,应按照其实际经营月份数,以每月5000元的减除标准确定。

3. 对企事业单位的承包、承租经营所得

应纳所得税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数

其中,应纳税所得额=全年收入总额-成本、费用以及损失

承租者、承包者的个人工资不能减除,但是可以每年减除60 000元。

三、利息、股息、红利所得

四、财产租赁所得

五、财产转让所得

六、偶然所得

偶然所得,是指个人得奖、中奖、中彩以及其他偶然性质的所得。一律由发奖单位或机构代扣代缴。

应纳税额=应纳税所得额×20%=每次收入额×20%

1.个人取得的下列中奖所得,暂免征收个人所得税:

(1)单张有奖发票奖金所得不超过800元(含800元)的,暂免征收个人所得税。

(2)购买社会福利有奖募捐奖券、体育彩票一次中奖收入不超过10000元的暂免征收个人所得税。

2.房屋赠与个人所得税的计算

以下情形的房屋产权无偿赠与,对当事双方不征收个人所得税:

(1)房屋产权所有人将房屋产权无偿赠与配偶、父母、子女、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女、兄弟姐妹;

(2)房屋产权所有人将房屋产权无偿赠与对其承担直接抚养或者赡养义务的抚养人或赡养人;

(3)房屋产权所有人死亡,依法取得房屋产权的法定继承人、遗嘱继承人或者受遗赠人。

3.企业促销展业赠送礼品个人所得税的规定

(1)不征收个人所得税的三种情况——与企业销售直接挂钩的礼品赠送、折扣折让:

①企业通过价格折扣、折让方式向个人销售商品(产品)和提供服务。

②企业在向个人销售商品(产品)和提供服务的同时给予赠品,如通信企业对个人购买手机赠话费、入网费,或者购话费赠手机等。

③企业对累积消费达到一定额度的个人按消费积分反馈礼品。

(2)征收个人所得税的三种情况——赠送礼品与销售不直接挂钩,带有随机、额外、偶然的特点::

①企业在业务宣传、广告等活动中,随机向本单位以外的个人赠送礼品,对个人取得的礼品所得;

②企业在年会、座谈会、庆典以及其他活动中向本单位以外的个人赠送礼品,对个人取得的礼品所得;

③企业对累积消费达到一定额度的顾客,给予额外抽奖机会,个人的获奖所得,按照“偶然所得”项目;

七、特殊规定

1.捐赠的扣除

个人将其所得对教育、扶贫、济困等公益慈善事业进行捐赠,捐赠额未超过纳税人申报的应纳税所得额30%的部分,可以从其应纳税所得额中扣除;国务院规定对公益慈善事业捐赠实行全额税前扣除的,从其规定。

个人捐赠住房作为廉租住房的,捐赠额未超过其申报的应纳税所得额30%的部分,准予从其应纳税所得额中扣除

2.其他

(1)对从事个体经营的军队转业干部和随军家属,自领取税务登记证之日起,3年内免征个人所得税。

2019年1月1日至2021年12月31日,对自主就业退役士兵从事个体经营的,自办理个体工商户登记当月起,在3年(36个月,下同)内按每户每年12000元为限额依次扣减其当年实际应缴纳的增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和个人所得税。限额标准最高可上浮20%,各省、自治区、直辖市人民政府可根据本地区实际情况在此幅度内确定具体限额标准。

(2)对个人按规定取得的廉租住房货币补贴、免征个人所得税。

(3)对于仅在国际组织驻华机构和外国政府驻华使领馆中工作的外籍雇员,暂不征收个人所得税

阅读列表

-

0605 每天进步一点点

2018/6/04 · 490人已阅

-

0530 (消费税)

2018/5/30 · 564人已阅

-

05.29 (国际税收+税收征收管理法+税务行政法制的选择题)

2018/5/29 · 342人已阅

-

0525 (增值税)

2018/5/25 · 413人已阅

-

0523 (个人所得税)

2018/5/23 · 524人已阅

-

05.18 (企业所得税的25个问题) 新

2018/5/18 · 486人已阅

-

0515 (企业所得税)

2018/5/15 · 462人已阅