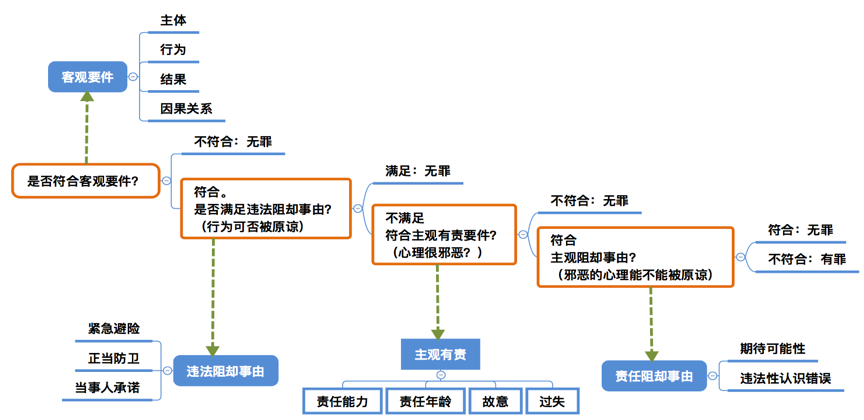

7.12 犯罪论:主观责任+犯罪形态(犯罪预备)

第四章 主观要件

本章,我们就要开始主观要件的部分了。也就是要对是不是“心理很邪恶”进行判断。这里的邪恶,不仅仅是主动要去做坏事,故意去犯罪是邪恶的,有时候,过分的粗心,导致让人悲痛的结果出现,也是很邪恶的。用栗子妈妈的话来说呢,就是粗心,不是理由。因此,我们的刑法,不仅惩罚故意,对于部分过失,也是要惩罚的。惩罚故意是过失,惩罚过失是例外。因此只有明文规定过失犯罪的时候,过失才会成立犯罪。

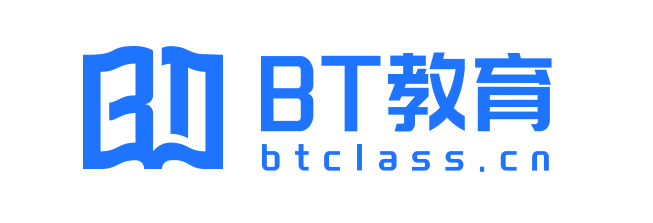

主观要件的内容包括:责任年龄、责任能力、犯罪故意、犯罪过失、无罪过事件、事实认识错误

责任年龄:年纪小不懂事,要原谅。

责任能力:不会辨认控制自己的行为的“疯子”,刑法不和他计较。

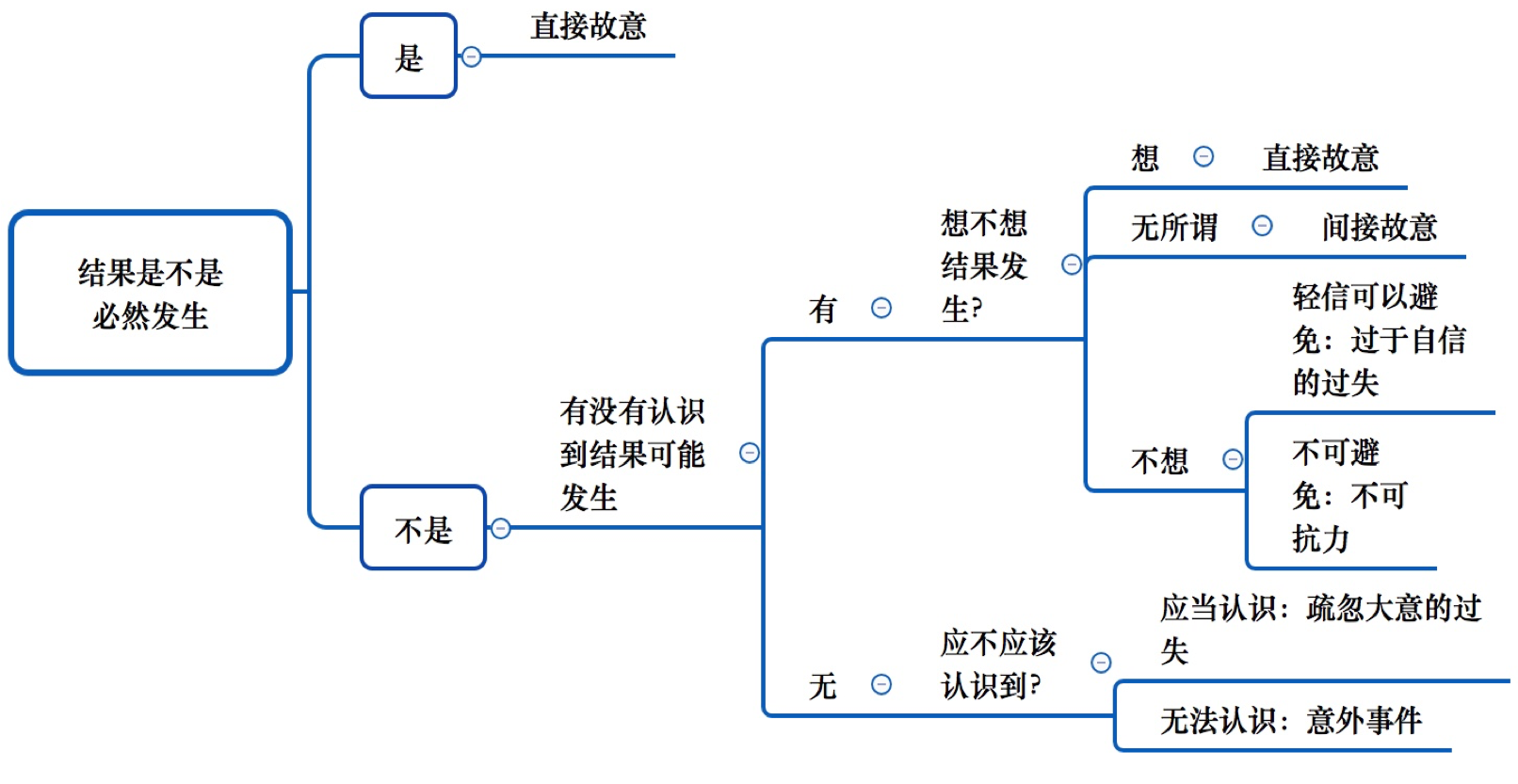

故意:知道自己在干坏事+想要坏事发生。分为直接故意和间接故意。

过失:分为疏忽大意的过失、过于自信的过失

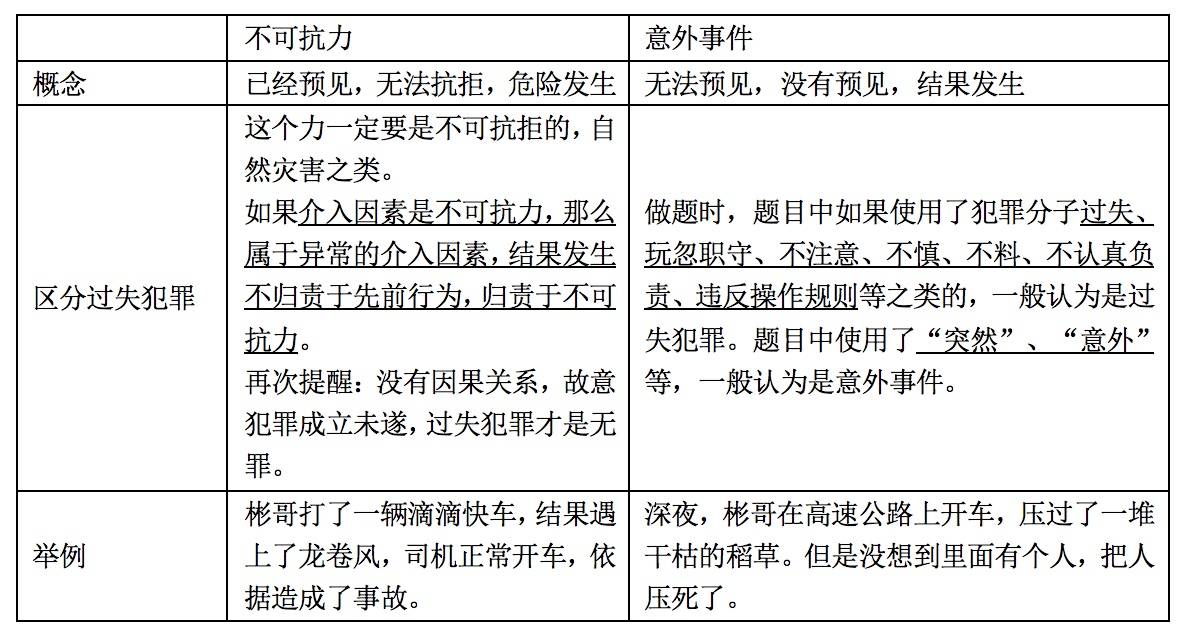

无罪过事件:包括不可抗力、意外事件

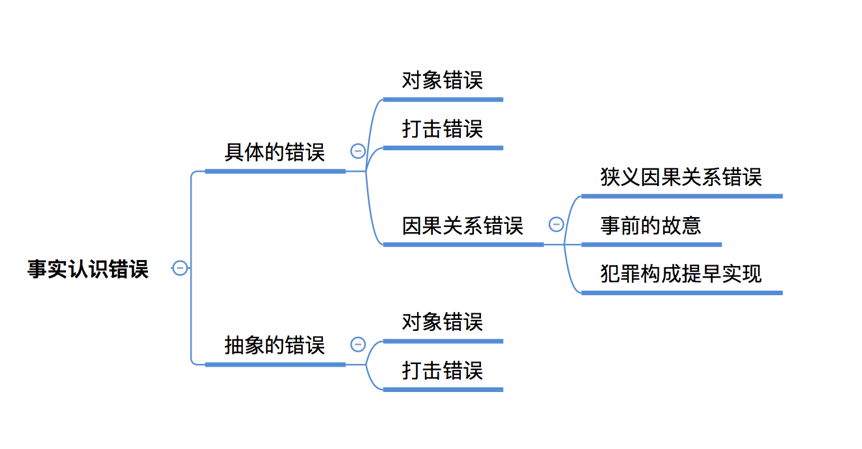

事实认识错误:分为具体的错误和抽象的错误

本章框架

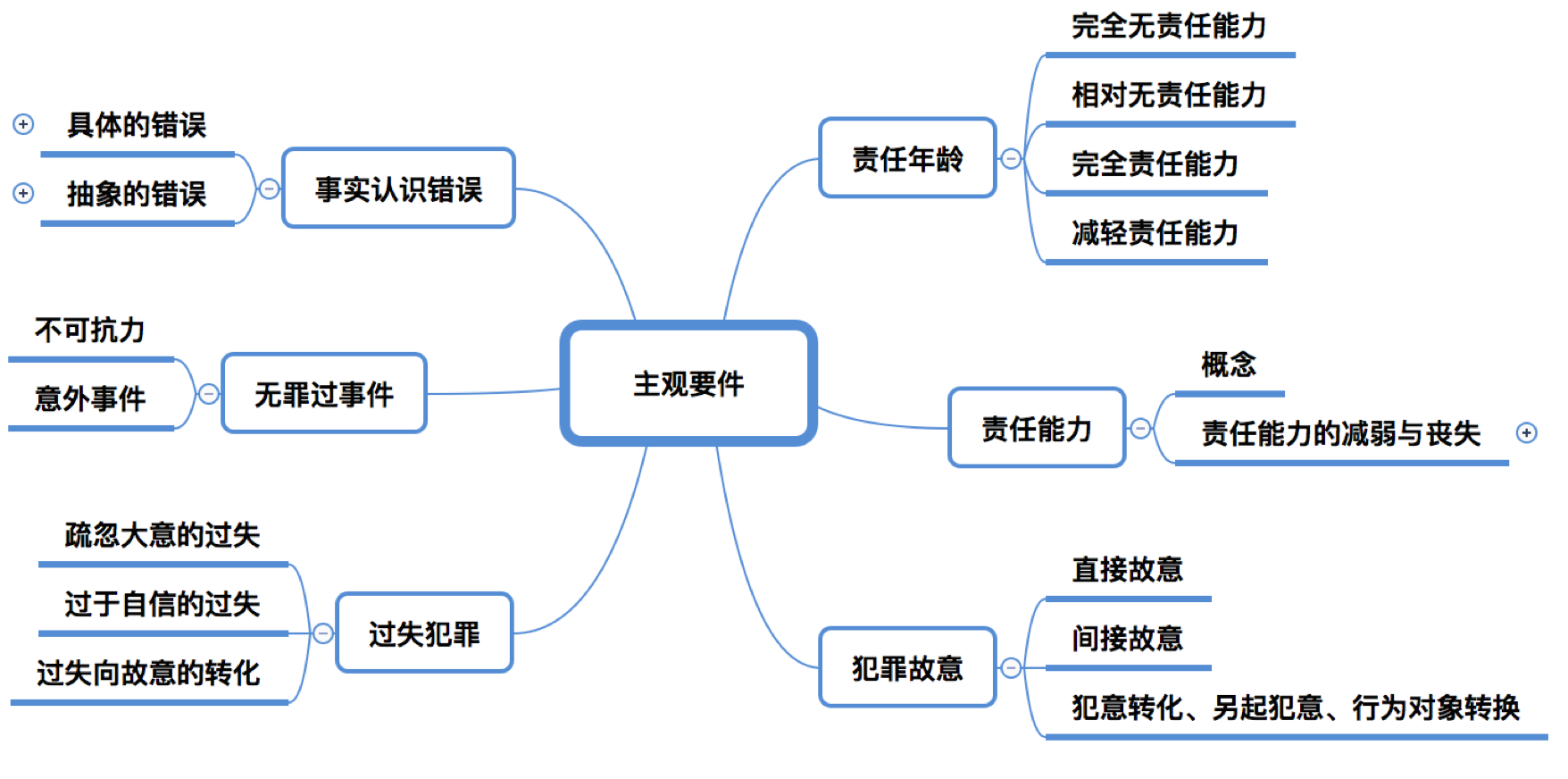

第一节 刑事责任年龄

如上图所视,刑事责任年龄可以范围三个阶段:

一、完全无责任年龄

不满14周岁的人是完全无责任年龄的人。

什么是“14周岁”?

生日的第二天才算是满1周岁。因此,如果你是1996年6月6日出生的,那么到2010年6月6日当天,你还不是满14周岁,你在这一天杀了某个人,还是不需要承担刑事责任的。一直要到2010年6月7日,也就是生日后的那一天才开始算是14周岁。如果你打死不说自己几岁了,不说自己啥时候生日,也没有关系,司法机关会进行骨龄检测,检测结果满14周岁那就满了,不需要再关注你是什么时候出身的。

二、相对无责任年龄

核心法条:《刑法》第17条第2款规定:已满十四周岁不满十六周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的,应当负刑事责任。

如何理解这个规定?

1. 限于8个行为。只要实施了8种行为(包括预备行为、教唆行为、帮助行为均可)就可以,这里的行为包括法律拟制的行为,比如《刑法》第267条第2款规定:“携带凶器抢夺的,以抢劫罪论处”。这一规定将“抢夺”行为拟制为“抢劫”罪。如果14-16周岁的人实施了这个行为,仍应对此“抢劫”承担责任。

2. 限于8个罪名。即:故意杀人罪、故意伤害罪、强奸罪、抢劫罪、贩卖毒品罪、放火罪、爆炸罪、投放危险物质罪。

3. 具体来说:

(1)故意杀人。包括所有的故意杀人行为,即便是故意杀人触犯的是其他的法律,定罪的时候也是定故意杀人罪,比如彬哥是聚众斗殴打死了朱老板,依旧判故意杀人罪。

(2)故意伤害致人重伤、死亡。包括实施其它犯罪,故意伤害致人重伤、死亡的,转化为故意伤害罪的情形。例如,聚众斗殴、寻衅滋事过程中转化为故意伤害罪;抗税、妨害公务中,如果致人重伤、死亡的,也成立故意伤害罪。(故意杀人罪也一样)

(3)强奸。包括普通强奸和奸淫幼女(因为旧的刑法中是分开的)。同时,也包括其它犯罪中的强奸,例如实施拐卖妇女、儿童罪的过程中实施强奸行为,强迫卖淫罪中的强奸。司法解释规定,已满十四周岁不满十六周岁的人偶尔与幼女发生性行为。情节轻微、未造成严重后果的,不认为是犯罪。司法解释为什么这么规定呢?主要是考虑到此类行为的主体基本都是处于恋爱期的中学生,从有利于未成年人的角度看,一般不宜以犯罪论处。但如果是以暴力与幼女发生性行为的,应以犯罪论处。

(4)抢劫。不仅包括《刑法》第263条的抢劫罪,还包括抢劫枪支、弹药、爆炸物、危险物质罪,这些物品也具有财物的属性,即,是财物就行。原则上,14周岁到16周岁的人,应对刑法中的所有抢劫罪承担刑事责任,包括《刑法》第263条、267条第2款、289条的规定。但是,司法解释规定,14周岁到16周岁的人,不对《刑法》第269条的转化型抢劫承担刑事责任。但同时,如果在这期间使用暴力行为造成被害人重伤、死亡的,定故意伤害罪故意杀人罪。我们可以看到,这是一个有利于未成年的规定,不能突破。

(5)贩卖毒品。《刑法》第347条规定了走私、贩卖、运输、制造毒品罪,但是,行为人仅对“贩卖”毒品的行为负刑事责任,对其他的,危害程度相当的“走私、运输、制造”毒品的行为则不负刑事责任。

(6)投毒。这里的“毒”包括投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质。

三、完全责任年龄

核心法条:《刑法》第17条第1款规定:已满十六周岁的人犯罪,应当负刑事责任。

四、减轻责任年龄

(一)14周岁到18周岁

核心法条:《刑法》第17条第3款规定:已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪,应当从轻或者减轻处罚。

(二)已满75周岁

核心法条:《刑法》第十七条之一:已满七十五周岁的人故意犯罪的,可以从轻或者减轻处罚;过失犯罪的,应当从轻或者减轻处罚。

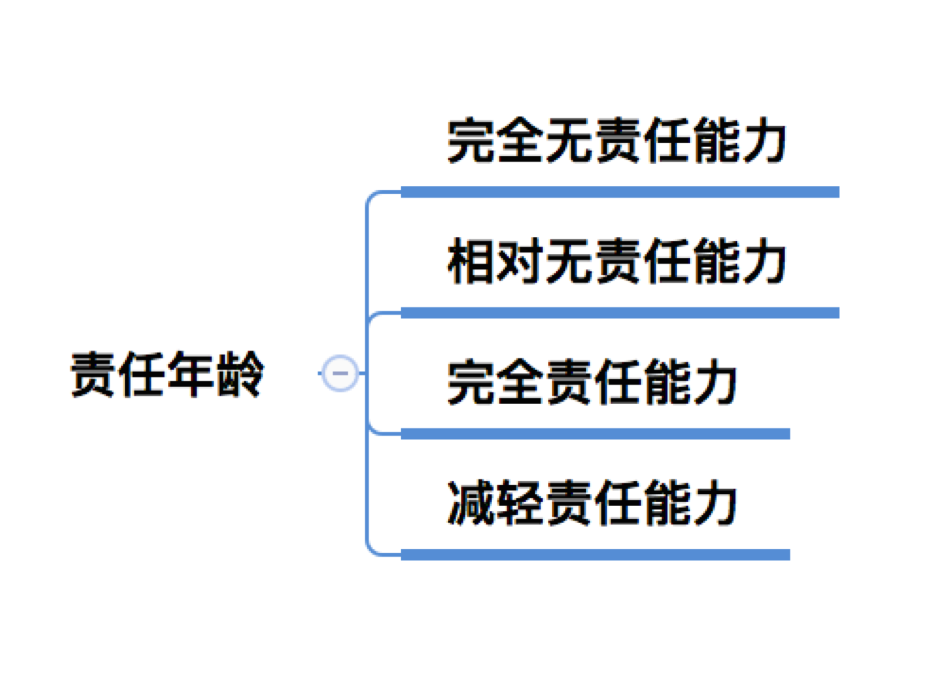

第二节 刑事责任能力

什么是“责任能力”?

是指行为人对自己行为进行辨认的能力和对自己的行为进行控制的能力。如果行为人在实施犯罪行为的时候,是不能够辨认自己的行为,或者不能够控制自己的行为的,那么即便这个行为侵害了法益,也是不会受到处罚的。

什么是“辨认能力”?

是指行为人能够认识自己的行为的性质、结果和意义的能力。即,行为人知道自己在干什么,会有什么后果,是好事还是坏事。

什么是“控制能力”?

是指行为人支配自己实施还是不实施特定行为的能力。即,行为人能够控制自己的手、自己的脚、自己的身体去按照自己的预想实施行为。

一、概念

是否具有责任能力,取决于两方面:

1. 是否因精神病而减弱或者丧失责任能力

2. 是否达到了刑事责任年年龄

刑事责任年龄在上一节已经讨论过了,本节讨论的是,达到刑事责任年龄的人,因为其精神状态等其他因素而导致其不能对自己的行为承担刑事责任。

二、责任能力的减弱与丧失

(一)精神病人

1. 并不是所有的精神病人都可以免责。只有精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果,不负刑事责任。这个时候就需要责令他的家属或者监护人严加看管和医疗,必要的时候,由政府强制医疗。

2. 间歇性的精神病人在精神正常的时候犯罪,应当负刑事责任,在精神完全不正常的时候实施犯罪行为的,不承担刑事责任。

那么,如果间歇性精神病人故意利用自己的精神病来犯罪,该怎么办?有罪么?这个时候就出现了一个新的名词,叫做“原因自由行为”。

【原因自由行为】原因自由行为,是指在行为人预见到自己可能犯罪的情况,但依旧故意或者过失使自己陷入责任能力丧失或者降低的状态,并引起犯罪结果。即,行为人在实施犯罪的前一行为(原因行为)时头脑是清醒的,但其件故意使自己陷入过度疲劳、醉酒、吸毒等辨认、控制能力降低或者精神错乱的状态,并在此状态下开始着手实施带有侵害性的行为。如果排除疲劳、醉酒、吸毒等原因,在正常情况下,行为人不敢、不能实施后面的危害行为。但是,其使自己陷入无责任能力状态的原因行为是主体在有责任能力的情况下实施的,出于实施犯罪的目在的而自由地作出的选择。故应承担刑事责任。

比如,彬哥知道自己只要早上不吃药,中午十二点就会见人就砍。彬哥早就看朱老板不爽了,决定杀了他。彬哥早上故意不吃药,中午去朱老板家里做客,结果果然精神病发,砍死了朱老板。虽然彬哥在砍人的时候没有辨认能力,也没有控制能力。但是,彬哥依旧需要承担责任。因为彬哥之前决定用自己的精神病杀人,不吃药的行为实在有辨认能力和控制能力下做出的决定。

3. 尚未完全丧失辨认能力或者控制自己的能力的精神病人犯罪的,应当负刑事责任,但是可以从轻或者减轻处罚。

【栗子帮你来总结】实行犯罪行为时,不能辨认和控制,刑法不会惩罚你,除非你是故意的。

(二)醉酒人

1. 生理性醉酒。就是普通的喝酒喝多了,这是应当承担刑事责任的(不能从轻、减轻处罚)。并且,交通肇事罪中,有的情形下醉酒还是构成犯罪的条件之一。

2. 病理性醉酒。是指因为体质不同于普通人,引入少量的酒精就会出现不成比例的兴奋程度,行为带有攻击性。这个时候的处理方式同间歇性精神病人相同。并且,醉酒状态下完全丧失责任能力的,不能被认为是犯罪。但同样的,如果行为人明知自己有病理性醉酒的历史,预见到自己饮酒后会实施攻击行为,造成结果的情况下,故意饮酒造成结果,或者由于饮酒过失导致结果发生的,则应当承担责任。

(三)生理缺陷的人

是指又聋又哑的人或者盲人犯罪,可以从轻、减轻或者免除处罚。

第三节 无罪过事件

核心法条:《刑法》第16条:【不可抗力和意外事件】

行为在客观上虽然造成了损害结果,但是不是出于故意或者过失,而是由于不能抗拒或者不能预见的原因引起的,不是犯罪。

这里的不能抗拒是指不可抗力;不能预见是指意外事件。那么什么是“不可抗力”?什么是“意外事件”呢?

【总结】

我们已经完成了罪过的基础学习,包括直接故意、间接故意、疏忽大意的过失、过于自信的过失、意外事件、不可抗力。我们来总结一下各个罪过的认识因素和意志因素。

各个罪过的认识因素和意志因素:

各个罪过的判断:

第四节 事实认识错误

还记得我们在哪里么?我们现在在刑法总论的第二编犯罪论的第四章主观要件的第四节。前面我们已经学习了 故意、过失 两个情况,这两个情况下,法律是会惩罚的(过失是明文规定才会惩罚)。之后,我们学习了无罪过事件,是法律不惩罚的。那么,这个事实认识错误,是干啥的呢?事实认识错误,不是解决行为人的心理状态是不是应该受惩罚的,而是解决行为人犯罪的时候犯错了,该怎么办的。

那么到底应该怎么办呢?我们首先会把错误分为两种,具体的事实认识错误和抽象的事实认识错误。然后对不同的错误采取不同的解决方案。

(一)概念

为什么会有“事实认识错误”这个概念?

因为现实生活中出现了这样的问题,比如:

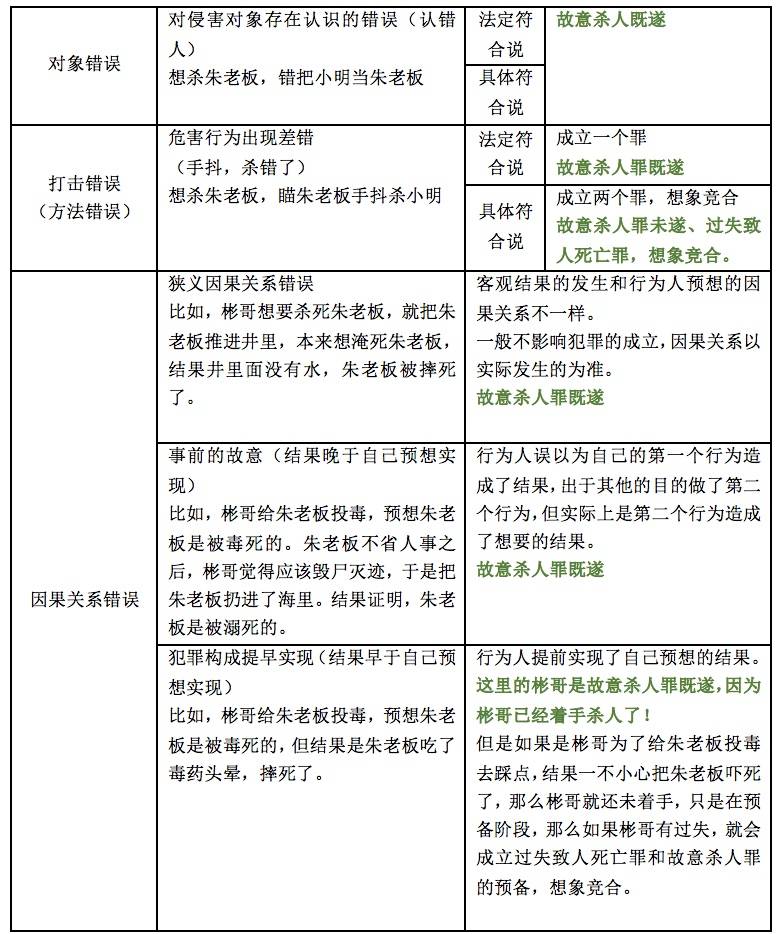

1. 彬哥想要杀了朱老板,结果眼神不好,以为小明是朱老板,杀了小明。

2. 彬哥想要杀了朱老板,结果眼神不好,瞄准的是朱老板,杀死的是小明。

在这种情况下,彬哥想要杀的是朱老板,客观上死亡的是小明,那么彬哥对小明的死亡有杀人的故意的么?

有的时候,理想很丰满,现实很骨感。事实认识错误就是要理想和现实之间存在差距的问题。

即,事实认识错误,是指行为人主观认识(认为是朱老板)和客观事实(其实是小明)不一致。主要解决的问题是,在不一致的时候,行为人是否依旧成立故意犯罪?既遂还是未遂?

什么时候用“事实认识错误”来解决案件?

1. 行为人的行为对法益造成了危险,并且造成了其他的危害结果。比如,彬哥想要杀了朱老板,结果杀了小明。

2. 主观上,行为人是故意的。比如,彬哥是故意要杀朱老板,但是杀了小明。

有几种“事实认识错误”?

可以分为两种:具体的错误和抽象的错误

具体的错误,是指同一犯罪构成内的错误,是指,虽然行为人主观认识和客观事实不一致,但是都在同一个犯罪构成里面。即,虽然有认识的错误,但是还是在一个罪里面。比如,彬哥想要杀了朱老板,结果眼神不好,以为小明是朱老板,杀了小明。虽然这里彬哥主观认为是朱老板,结果客观事实是小明,不一致,但是不论是小明还是朱老板都是人。故意杀人罪的构成要件中的行为对象是“人”,因此,虽然不同,但是都在同一个犯罪构成里面。那么彬哥就是有一个“具体的错误”。

抽象的错误,是指行为人主观认识和客观事实不一致,并且分别属于不同的犯罪构成。即,这种错误跨越了不同的犯罪构成。比如,彬哥想要杀了朱老板,结果眼神不好,瞄准的是朱老板,结果打碎了旁边价值一个亿的古董花瓶。那么本来彬哥的犯罪应该是落在“故意杀人罪”,但是因为结果却是毁坏了“价值一个亿的古董花瓶”,就落入了“故意毁坏财物罪”里面。因此,存在不同,且跨越了不同的犯罪构成。那么彬哥就是有一个“抽象的错误”。

那么,具体的错误和抽象的错误应该如何处理呢?

(二)具体的错误

具体的错误是发生在同一个犯罪构成里面的,因此,涉及的问题也就只有一个,即,这个犯罪是否既遂。这里,又有了两个不同的学说:具体符合说、法定符合说,他们对这个问题有不同的考虑思路。

具体符合说:认为,行为人主观认识的事实和实际发生的事实具体一致的时候,才成立故意犯罪既遂。即,必须是想的是啥就是啥,才成立故意犯罪既遂。必须具体到是谁。

法定符合说:认为,行为人主观认识的事实和实际发生的事实,只要在同一个犯罪构成内是一致的,就成立故意犯罪既遂。即,只要具体到是人。同一犯罪构成内的错误包括:打击错误、对象错误、因果关系错误。

对象错误 vs 打击错误(认错 vs 手抖)

(三)抽象的错误

行为人所认识的事实与现实所发生的事实,分别属于不同的犯罪构成。抽象的事实错误分为对象错误与打击错误。

抽象的事实错误由于跨越两个犯罪构成,则必然出现实际导致的结果这一构成与行为人主观上预想的犯罪构成在危害性上的差异。即可能出现两种情况:

- 行为人想犯轻罪,结果犯了重罪;

- 行为人想犯重罪,结果犯了轻罪。

1. 对象错误

行为人误把甲对象当作乙对象加以侵害,而甲对象与乙对象分属不同的犯罪构成。

例如,彬哥本欲盗窃一般财物,却误将枪支当作一般财物实施盗窃。彬哥主观上想实施的是盗窃罪,但客观上却落入了盗窃枪支罪。彬哥没有盗窃枪支的故意,不能认定为是盗窃枪支罪,只能认定为盗窃罪。

2. 打击错误

由于行为本身的误差,导致行为人所欲攻击的对象与实际受害的对象不一致,而且这种不一致超出了同一犯罪构成。

例如,彬哥主观上想杀人,但由于手抖,打中了旁边价值一个亿的古董花瓶。彬哥成立故意杀人罪的未遂,过失损毁财物的行为不以犯罪论处。由于行为人只有一行为,只能以故意杀人罪未遂论处。

3. 抽象事实错误处理方式

分不同的对象判断,择一重罪处罚。

比如:彬哥主观上想杀人,但由于手抖,打中了旁边价值一个亿的文物,分别判处故意杀人罪未遂、过失毁坏文物罪。因为彬哥只有一个行为,因此只能定一个罪,为故意杀人罪,未遂。

回忆学习框架:

第二编 犯罪论

第六章 犯罪形态

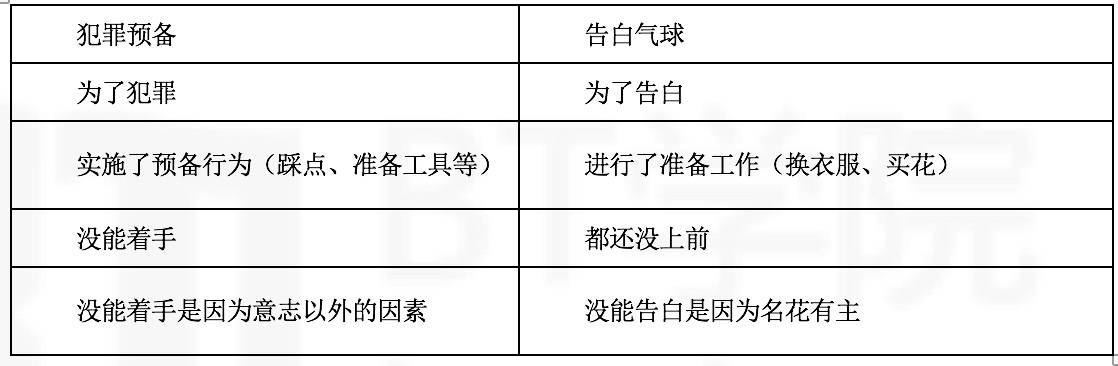

第二节 犯罪预备

所谓犯罪预备,就是一段爱情“还没开始,已经结束”。就如同一位青涩的少年,特意换上了自己最帅气的衣服,买了热情的红玫瑰和气球,准备向自己的女生表白的时候,还未上前,就发现女神挽上了另个一男生的手。预备犯罪的构成要件和告白气球的构成要件是一样的哦!

为了犯罪,准备工具、制造条件的,是犯罪预备。对于预备犯,可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。

一、犯罪预备的成立条件★★★

犯罪预备,顾名思义,就是为了实行犯罪行为而进行的一系列准备工作,包括准备工具、踩点、制造条件等等。当犯罪过程正在这个阶段的时候,因为意志以外的原因而停止了,并没能着手,这就是犯罪预备。犯罪预备需要具备以下几条件:

1. 主观上为了犯罪

(1)法条中“为了犯罪”的意思是指“为了实行犯罪”,这就说明,如果是为了预备犯罪而进行的预备行为就不属于犯罪行为。

(2)脑海中有了一个犯罪的想法,并不是犯罪的预备。

(3)犯罪的预备可以是为了自己,也可以是为了别人。

2. 客观上实施了犯罪预备行为

即,客观上,行为人已经行动了,行动是为了实施犯罪准备工具,制造条件。

(1)准备工具:包括购买、改造、制造、借用、盗窃犯罪工具等等。

(2)制造条件:制造客观的条件,比如踩点、观察被害人的生活作息、寻找同伙等;制造主观的条件,比如指定计划等。

3. 事实上没能着手

是指预备行为没有完成,或者预备行为完成了,但是没来得及实施犯罪行为。

4. 没能着手是因为意志以外的原因

判断以行为人主观为标准,不论客观上犯罪还能不能继续,只要行为人主观认为已经无法再继续了,被迫不得不放弃,即“干不了”,就是意志之外的原因,属于犯罪预备,否则成立犯罪中止。

二、犯罪预备的类型

犯罪预备有两种:

第一种是最常见的,被称为从属预备犯,就是普通的犯罪中为了实行犯罪而进行的预备行为。

第二种被称为独立预备犯,即,刑法将预备行为单独列出一个罪名,将其变成了一个罪的实行行为。

三、预备犯的刑事责任

核心法条:《刑法》第22条第2款规定:【犯罪预备】

对于预备犯,可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。

什么是“可以”?所有的预备犯都要被处罚么?

并不是所有的预备犯都要被处罚,存在处罚的例外,即,只处罚实质上值得处罚的犯罪预备行为。

什么是“比照既遂犯”?比照哪一个“既遂犯”?

这里要比照的既遂犯是指如果预备犯没有停止继续发展,能够完成的犯罪既遂,并不是任何的既遂犯。

阅读列表

-

民法第三章:人格权与精神损害赔偿

2018/3/13 · 118人已阅

-

民法第一章:民事法律关系

2018/3/13 · 192人已阅