7.13 犯罪论:犯罪形态(犯罪未遂+犯罪中止)+共同犯罪

第二编 犯罪论

第六章 犯罪形态

第三节 犯罪未遂

核心法条:《刑法》第23条第1款规定:【犯罪未遂】

已经着手实行犯罪,由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的,是犯罪未遂。

一、犯罪未遂的成立条件★★★★★★

(一)已经着手实行犯罪——犯罪预备 vs 犯罪未遂

着手的判断标准:行为对法益造成了现实、紧迫、直接的危险。这个是考试的标准。要记住!

比如:

1. 抢劫罪:对人使用暴力胁迫时或强取财物时是着手,之前是预备行为。

2. 强奸罪:使用暴力胁迫时是着手。例如,将妇女向车里拖,准备在车里强奸,向车里拖时就是着手。想要强奸熟睡妇女,上床抚摸熟睡妇女时,虽无暴力胁迫也视为着手。

3. 诈骗罪:为了诈骗而伪造证件的行为是预备行为,开始向被害人实施诈骗才是着手。

4. 保险诈骗罪:为了保险诈骗而制造事故的行为是预备行为,开始向保险公司提出理赔才是着手。注意:制造完事故后,向保险公司打电话询问理赔事宜,不是着手。

5. 诬告陷害罪:为了诬告陷害而写诬告材料是预备行为,向有关机关告发才是着手。

以上都是作为犯的着手,不作为如何判断?

不作为犯的着手:不履行作为义务,导致法益受到现实、紧迫、直接的危险时,就是着手。母亲不喂养婴儿,导致婴儿生命受到现实、紧迫、直接的危险时,就是不作为故意杀人的着手。

间接正犯是把没有责任能力的人当工具,自己不实施犯罪,如何判断他着手了?

同样,是行为(实施的人的行为)对法益产生现实、紧迫、直接危险时,就是着手,瓜子指使4岁小孩入室盗窃,瓜子指使小孩时不是着手,小孩着手实施时才是着手。

如果,行为人的犯罪行为和犯罪结果的时间相差甚远,即,行为的时候还没有“现实、紧迫、直接的危险”,如何判断着手?

同样以危险是否现实、紧迫、直接为标准。比如邮寄被害人,要看途中是不是有危险。如果在途中就是没有危险的,那么打开的时候才是着手。如果在途中就有危险,那么寄出的时候就是着手。

(二)犯罪未得逞

即,犯罪没有既遂,行为人希望、放任的结果没有发生。

【陷阱提示】

承认未完成形态是一种结局,是一种特殊形态而非犯罪阶段,具有现实意义:因为一次犯罪行为只能造成一种结局,所以,在一定的犯罪阶段中,在犯罪预备形态、未遂形态或者既遂形态出现之后,不可能再出现中止形态。

(三)因意志以外的原因未得逞

判断以行为人主观为标准,和犯罪预备相同,不论客观上犯罪还能不能继续,只要行为人主观认为已经无法再继续了,被迫不得不放弃,即“干不了”,就是意志之外的原因,属于犯罪未遂,否则成立犯罪中止。

二、犯罪未遂的成立范围

犯罪未遂不仅仅是针对罪名,同时也适用同一个罪名下的加重类型。

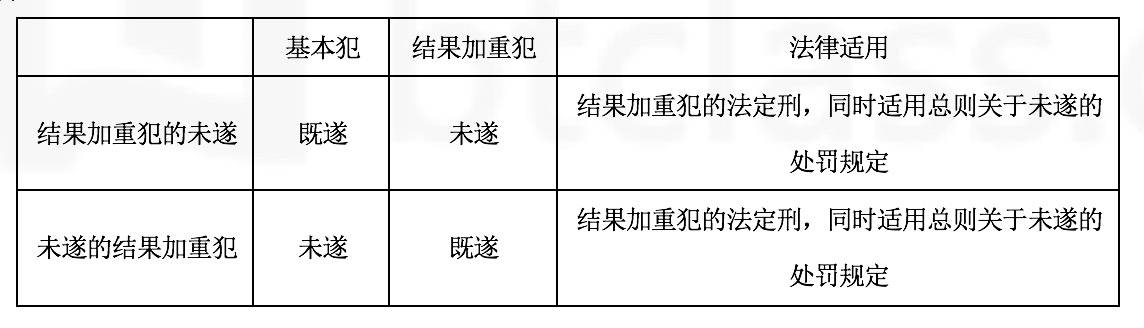

1. 结果加重犯

结果加重犯有没有未遂,存在分歧,分为肯定说,即结果加重犯有未遂;否定说,即结果加重犯没有未遂。当前刑法理论主流观点为肯定说,即结果加重犯有未遂。

(1)结果加重犯的未遂:基本犯既遂,结果加重犯未遂。有的结果加重犯对加重结果包含故意,如果加重结果没有实现的,成立结果加重犯的未遂,适用结果加重犯的法定刑,同时适用总则关于未遂的处罚规定。

(2)未遂的结果加重犯:基本犯未遂,结果加重犯既遂。加重结果出现,但基本犯罪未遂的,适用结果加重犯的法定刑,同时适用总则关于未遂犯的规定。如果同时构成其他犯罪,成立想象竞合犯,从一重罪处罚。

故意犯罪的结合犯,存在适用结合犯的法定刑同时适用未遂犯规定的情形。

3. 加重构成要件

加重的构成要件是指,刑法分则条文因为行为、对象等构成要件要素的特殊性使行为类型发生变化,进而导致违法性增加,并加重法定刑时,属于加重的犯罪构成。加重构成要件存在食用加重的法定刑同时适用未遂犯规定的情形。

4. 量刑规则

刑法分则规定单纯以:情节(特别)严重、情节(特别)恶劣以及数额或数量(特别)巨大、首要分子、多次、违法所得数额巨大、犯罪行为孳生之物数量(数额)巨大的,作为法定刑升格条件的,被称为量刑规则。量刑规则不可能存在未遂,即只有当案件事实完全符合某个量刑规定时,才能按照该规定量刑。

三、未遂犯和不能犯

(一)不能犯的概念

不能犯,就是指行为人直观上有犯意,但是客观上行为本身不具有任何法益侵害性。即,永远也不可能既遂的犯罪。

(二)不能犯的分类

1. 对象不能犯

即,行为人犯罪行为的对象并不是法益保护的对象。比如,瓜子在茫茫麦田见看到了自己的仇人橙子,非常生气,把镰刀瞄准,扔了过去,正中“心脏”。但是实际上,瓜子看到的只是一个稻草人。

2. 手段不能犯

即,行为人想要实现自己的犯罪目的通过的手段是不可能实现犯罪目的的。

比如,瓜子在茫茫麦田见看到了自己的仇人橙子,非常生气,把镰刀瞄准,扔了过去,正中“心脏”。但是实际上,瓜子扔出去的镰刀是充气镰刀,绝对不可能杀死人。

手段不能犯中,还有一种特别的类型,叫做迷信犯。比如,瓜子在茫茫麦田见看到了自己的仇人橙子,非常生气,从口袋里拿出一个人偶,上面写了橙子的生辰八字,直接扎了100根针上去,一边扎一边说“橙子,去死”。就算橙子后来真的死了,那也很显然,和橙子没啥关系,因为橙子采取的手段是“迷信”,我们都是相信科学的少年。迷信犯,绝对不可能构成犯罪。

(三)不能犯的性质

即,不能犯到底可不可能构成犯罪?现在总体而言有两大学派:主观主义和客观主义。

比如,瓜子在茫茫麦田见看到了自己的仇人橙子,非常生气,把镰刀瞄准,扔了过去,正中“心脏”。但是实际上,瓜子看到的只是一个稻草人。

主观主义看中的是人的主观恶性,即,你是不是一个邪恶的人,先看主观要件,然后看客观要件。只要行为人具备了主观的要件,即使客观要件有所欠缺,也构成犯罪,只不过按照未遂处理。因此,瓜子构成的是故意杀人罪的未遂。我们国家旧的理论是坚持这一个观点的,但是考试已经抛弃这个观点了!!!

客观主义看中的是行人的危害性,即,你的行为是不是很危险。先看客观要件,然后看主观要件。 如果一个行为没有任何侵害法益的危险,那就不是危害行为,就不是犯罪行为。那即因为客观要件不符合,直接出罪,不必考虑主观的要件。因为刑法惩罚行为,不惩罚思想。瓜子在这个观点下,就是无罪的。

此外,不论哪个观点,迷信犯罪都是绝对不可能构成犯罪的。

四、未遂犯的处罚

核心法条:《刑法》第23条第2款规定:【犯罪未遂】

对于未遂犯,可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。

第二编 犯罪论

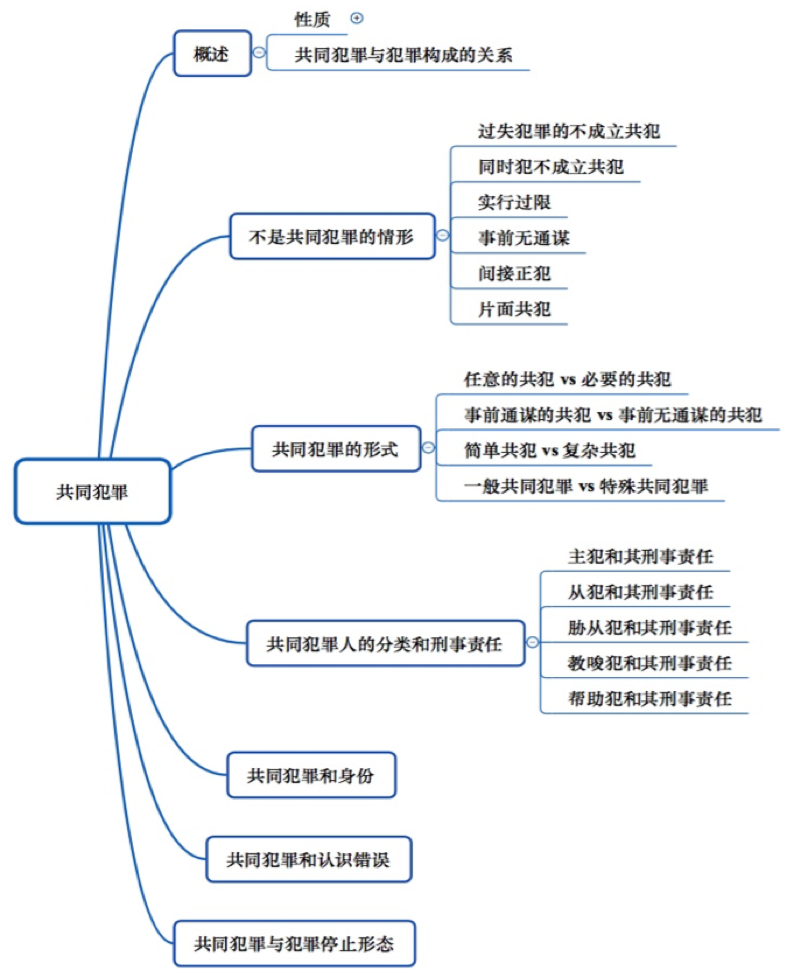

第七章 共同犯罪

第一节 共同犯罪概述

本章要解决的问题就是:“共同”到什么程度,才需要对整体(共同) 的结果承担责任?

一、共同犯罪性质

核心法条:《刑法》第25条规定:【共同犯罪概念】

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。

(一)共同故意+共同行为

要求二人以上,既有共同的故意(意思交流),又有共同的行为。这里的共同的行为包括共同谋划,共同作为,共同不作为。

(二)共同整体性

共同犯罪不是简单的单个人的行为的相加,而是二个人共同有一个故意,然后在这个故意之下支配了危害行为,最后有了一个危害结果。因此,每个人都要对所有结果负责任。在学术上也被叫做“部分行为全部负责”。和个人犯罪相比,个人犯罪只需要考虑个人自己的行为,但是共同犯罪中要考虑的是整体的结果。

(三)共同犯罪人的差异性

根据不同的人在共同犯罪中起到的作用来决定惩罚的轻重。

(四)共同故意的时间

只要前行为人的犯罪行为还没有结束,中途加入进来的人可以成立共同犯罪。但中途加入进来的人不对前行为人先前所造成的加重结果(重伤、死亡)承担刑事责任。

二、共同犯罪与犯罪构成的关系

我们在前面的几章学过客观要件、客观阻却事由、主观(责任)要件、主观(责任)阻却事由。成立共同犯罪,和责任没有任何的关系。

1. 二人以上,在同一犯罪构成的前提下,分别具有不同的加重情节或者减轻情节的,不影响共同犯罪的成立。即,基本犯罪相同,加重或者减轻情节不同,不影响共同犯罪。

2. 如果二人以上共同实施了某种行为,但是持有不同的故意,那么只就他们所实施的性质相同的部分(或重合部分)成立共同犯罪(部分犯罪共同说),各共犯人仅对具有故意的犯罪事实承担罪责。理解一下就是:从个人看,干了多大的事,就负多大的责;从整体看,就如同木桶短板效应——木桶上最短的那一块半的长度就是你们所有的木板能够盛水的深度——你们所有人都有的故意程度,就是你们共同的故意程度。

什如何判断这里的“重合”?

(1)法条竞合。

(2)内容包容关系。

(3)法益重叠关系

(4)法益包容关系

(5)转化

3. 共同犯罪的成立采部分犯罪共同说(考试方向)。

在共同实行犯罪的情形下,只要两个行为人客观上的不法行为是共同的(不存在谁支配、控制谁的问题),各行为人主观上对行为的意义能够基本了解(有基本的辨别能力,知道对错,相互之间意思交流),即便两个人的罪名完全不一致,甚至有一方最终因为没有达到责任年龄而不构成犯罪,二者也成立共同犯罪。即,共同故意+共同行为=共犯。

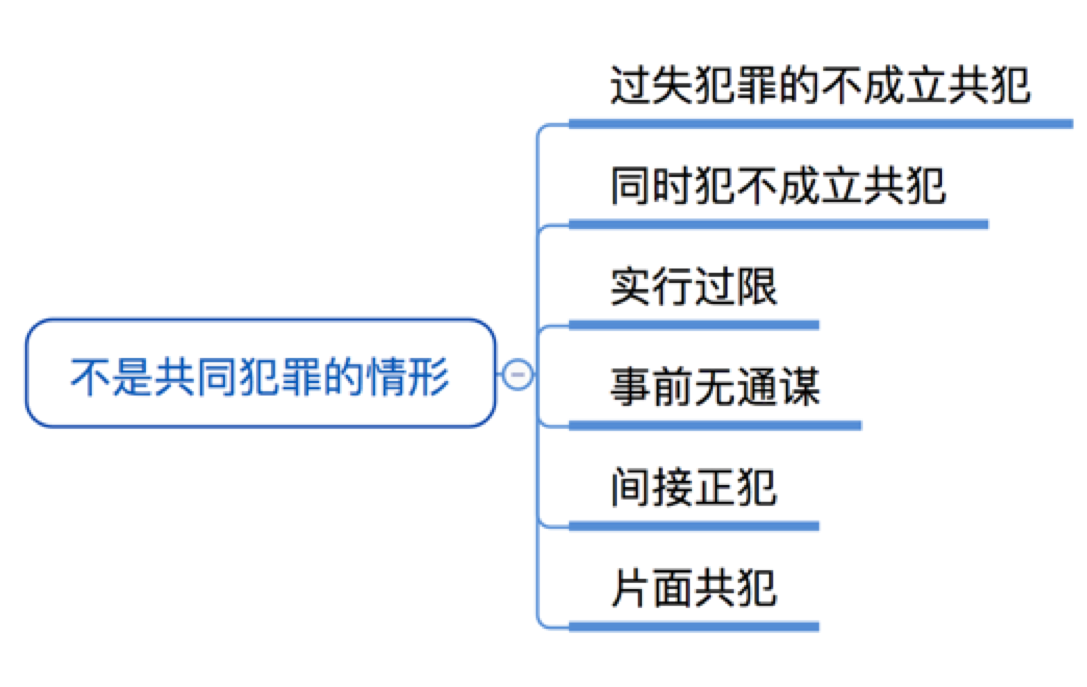

第二节 不是共同犯罪的情形

(一)过失犯罪的不成立共犯

根据公式,共同故意+共同行为=共犯,显然,过失犯罪时不可能存在共同故意的,因此,过失犯罪不成立共犯。

但是有一个例外,即交通肇事罪里面,交通肇事后,乘客、车主、单位的主管人员只是肇事司机逃逸导致被害人因为得不到救助而死亡的,以交通肇事罪的共犯论处。这个是2000年最高人民法院发布的《关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中明确规定的。

(二)同时犯不成立共犯

什么是同时犯?

同时犯是指,多个行为人都有实施犯罪的故意,但他们相互间并没有“共同的故意”,却又恰巧在同一时间点实施了犯罪行为。即,单独故意+单独行为(但时间相同)。

同时犯为什么不是共犯?

同时犯中各行为人并没有共同的故意,因此不以共同犯罪论处。同时犯中各行为人不成立共同犯罪,每个人只对自己的行为单独承担刑事责任。

(三)实行过限

实行过限,是指共同犯罪中的实行犯实施了超出共同犯罪故意的行为。超出共同故意之外的犯罪,过限部分不是共同犯罪(共犯过限)。简单而言,“即说好我俩去偷钱,结果你去杀人!你想害死我么!人是你杀的,和我没关系!”可见,对于超过共同故意的部分,即,实行过限的部分,其他人并不承担责任。

实行过限实际上可以分为两种情形:

1. 重合性过限。也就是我们在前面学过的结果加重犯,在重合的范围内成立共犯。这里的重合,是指预备实施的和实际实施中重合的部分。

但这有一个特殊的情况,即故意伤害和故意杀人之间的关系。在共同实施伤害罪的过程中发生过限的杀人行为。根据一般的逻辑,没有杀人故意的人成立故意伤害罪,有杀人故意的人成立故意杀人罪。但是,故意伤害的行为一般是有致人死亡的高度危险的,因此如果行为人与被实施的行为是故意伤害,那么对故意伤害衍生出来的高度危险结果,即死亡也是需要承担责任的。即,在重合性过限的情况下,所有行为人都需要对过限结果承担刑事责任,预备实施的是故意伤害,但被害人因为他人的行为死亡的,其他的行为人也要承担故意伤害致人死亡的罪责。

2. 非重合性过限。是指预备实施的和实际实施的是完全不同的犯罪。

(四)事前无通谋

事前没有意思联络,犯罪结束之后,提供窝藏、包庇、窝赃、销赃帮助的,不构成共同犯罪。根据共同犯罪的公式:共同故意+共同行为=共犯,“事前无通谋”就意味着还没有“共同故意”,自然不是共同犯罪。

(五)间接正犯

间接正犯的概念,是指把他人作为工具进行利用的情况。行为人自己不直接现身杀人,而是通过欺骗、强迫等手段控制支配直接实施者,从而支配构成要件。在考试的时候,判断的重点就是行为人有没有“支配控制”实施者,如果有,就是间接正犯。

间接正犯,可以分为三类:

1. 利用无责任能力的人。

2. 利用无意志力的人。

3. 利用没有故意的人的不知情的行为。

4. 强迫实施者。

5. 利用没有违法性认识的人。

6. 利用原本就在犯罪的人。即,被利用的人对行为人的犯罪行为、主观想法不是完全知情,仅知道部分。

7. 利用他人的合法行为。

8. 利用被害人的行为。行为人使被害人丧失自由意志,或者使被害人对结果缺犯乏认识或产生其它法益关系的错误,导致被害人实施了损害自己法益的行为时,利用者成立间接正犯。

(六)片面共犯

并不是所有的片面共犯都不是共犯,部分还是成立共犯的。

共同犯罪=共同故意+共同行为,也就是说,共同犯罪是“两情相悦”的,而片面共犯,是“单相思”。片面共犯,一方认识到自己是在和他人共同犯罪,而另一方没有认识到有他人和自己共同犯罪(一厢情愿)。

片面共犯有三种情形:

1. 片面的共同实行。就是实行一方的人没有认识到有人也在实行犯罪。就是,没有“意思联络”。

2. 片面的教唆。被教唆的人没有意识到自己被教唆了。

3. 片面的帮助。实行的一方没有认识到另一方在“帮助”自己。

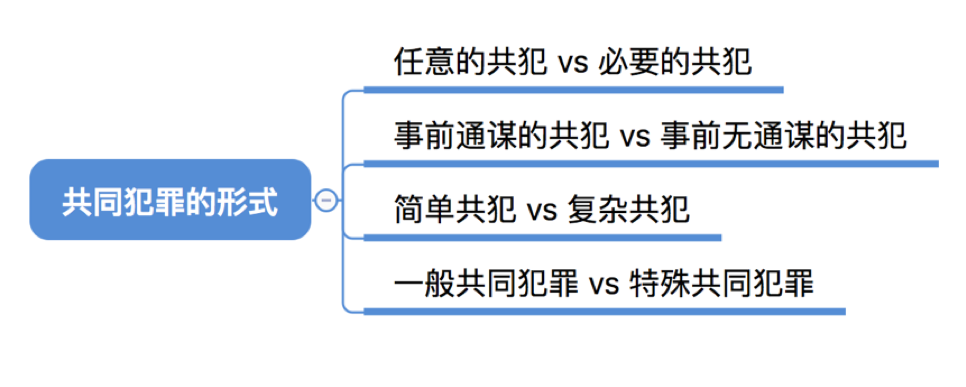

第三节 共同犯罪的形式

1. 任意的共犯(来不来随你,一个人也能干)

是指根据刑法分则的规定,可以一个人实施,也可以两个人或者以上共同实施完成的犯罪,就是任意的共同犯罪。比如盗窃、故意杀人等。

2. 必要的共犯(必须有同伙,一个人搞不定)

是指根据刑法分则规定,必须由两个人以上共同故意实施的犯罪。必要的共犯又可以分为聚众类犯罪和对向型犯罪。

聚众类犯罪一般认为属于必要的共犯,比如《刑法》第317条第2款规定的暴动越狱罪、聚众持械劫狱罪。

对向型犯罪,又称对合犯,也称对立的犯罪,是以存在二人以上的行为人互相对向的行为为要件的犯罪,重婚罪等即是。

(二)事前通谋的共犯 vs 事前无通谋的共犯

1. 事前通谋的共犯(商量好)

在着手实行犯罪之前,各共犯人已经形成共同犯罪故意,就实行犯罪进行了策划和商议的,就是事前通谋的共同犯罪。

2. 事前无通谋的共犯(有默契)

在同一时间、同一地点、针对同一对象积极实施各自的暴力,行为上相互配合,在客观上具有共同的伤害行为,系事前无通谋的共同故意犯罪,都应对共同犯罪行为的后果负责任。

(三)简单共犯 vs 复杂共犯

1. 简单共犯

所有人参与实行某一犯罪构成要件的行为。即每一个犯罪人都是实行犯。

2. 复杂共犯

指各共同犯罪人之间存在着实行行为与非实行行为分工的共同犯罪。非实行行为具体包括教唆行为、组织行为和帮助行为。

(四)一般共同犯罪 vs 特殊共同犯罪

1. 一般共同犯罪

指共同犯罪人之间无特殊组织形式的共同犯罪。可以是构成没有组织、没有首要分子、众人可能随时参与状态的共同犯罪,也可以是由首要分子组织、策划、指挥众人所实施的共同犯罪,即聚众共同犯罪。

2. 特殊共同犯罪(集团犯罪)

三人以上有组织地实施的共同犯罪,组织成员比较严密、有较为严密的纪律,各成员都是有“正式编制”的。对于一般共同犯罪中的“聚众型犯罪”,刑法一般仅仅处罚首要分子和积极参加者,而对于集团性犯罪,全体成员都处罚。

第四节 共同犯罪人的分类和刑事责任

(一)主犯和其刑事责任

核心法条:《刑法》第26条规定:【主犯】

组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。

三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。

对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。

对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

1. 主犯的种类

(1)组织、领导犯罪集团的首要分子

(2)在共同犯罪中起到主要作用的犯罪分子,犯罪集团中除了首要分子之外的其他起主要作用的犯罪分子;非集团犯罪中起主要作用的犯罪分子。

2. 主犯 vs 首要分子

《刑法》第97条规定:本法所称首要分子,是指在犯罪集团或者聚众犯罪中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。首要分子不是共同犯罪人的分类中的一种,但首要分子与共同犯罪人中的主犯密切相关,二者看似相同,但又的确不同:

(1)首要分子通常是主犯,但不一定是主犯。

(2)主犯不一定是首要分子。

3. 主犯的责任

(1)如果既是主犯,有事集团犯罪的首要分子,那就需要对集团所犯的全部罪行(必须是在集团犯罪计划之内的)进行处罚。

(2)其他主犯,也应当对其所组织、指挥、参与的全部罪行负刑事责任。

(二)从犯和其刑事责任

核心法条:《刑法》第27条规定:【从犯】

在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。

对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

从犯,是指起到次要作用的实行犯、起辅助作用的帮助犯。实行犯中,起到作用比较小的,是从犯;帮助犯绝对都是从犯。

刑法将部分帮助行为、从犯规定为独立的犯罪(协助组织卖淫罪),此种情况下协助组织卖淫行为就被不能再被认为是组织卖淫罪的帮助犯(或者从犯)。

对于从犯,应当从轻、减轻或者兔除处罚。但从犯仍然应当对全部犯罪承担刑事责任。

在共同犯罪中,只有主犯没有从犯的现象是存在的。但共同犯罪中只有从犯没有主犯的现象是不存在的,因为不可能存在均是从犯,没有人起主要作用。

(三)胁从犯和其刑事责任

核心法条:《刑法》第28条规定:【胁从犯】

对于被胁迫参加犯罪的,应当按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚。

胁从犯,顾名思义,就是被胁迫参加犯罪的。在考试的时候,胁从犯比较容易和从犯发生混淆,这里作出区分的主要不同的点是:从犯的意志是自由的,胁从犯的意志受到了胁迫。胁从犯的意志不需要完全没控制,只需要存在胁从犯就可以了。如果真的被胁迫到意志被完全控制了,那就不是犯罪了,因为行为人主观上没有故意,也没有过失。

此外,胁从犯和从犯、主犯之间是可以转化的。如果胁从犯开始的时候是被胁迫实施行为,并且起到的是次要作用,之后变得积极,不再是因为胁迫而行为,那就成了从犯。如果胁从犯更加积极,十分活跃,起到了主要作用,也可以转化成为主犯。

(四)教唆犯和其刑事责任

核心法条:《刑法》第28条规定:【教唆犯】教唆他人犯罪的,应当按照他在共同犯罪中所起的作用处罚。教唆不满十八周岁的人犯罪的,应当从重处罚。

如果被教唆的人没有犯被教唆的罪,对于教唆犯,可以从轻或者减轻处罚。

教唆犯,是指以劝说、利诱、授意、怂恿、收买、威胁等方法,将自己的犯罪意图灌输给本来没有犯罪意图的人,致使其按教唆人的犯罪意图实施犯罪的人。这是一个让别人的犯罪意图从“无”到“有”的过程。

1. 教唆犯的成立条件

(1)有能力的对象(2)特定的对象

(3)有教唆的故意

2. 教唆犯的认定

在认定教唆犯的时候,要注意间接教唆也成立教唆犯。比如彬哥教唆朱老板,让朱老板去教唆小明去抢劫。这是间接教唆,也成立教唆犯。

3. 教唆犯的责任

(1)应当按照他在共同犯罪中所起的作用处罚。教唆不满十八周岁的人犯罪的,应当从重处罚。这里,教唆不满十八周岁的人犯罪的,应当从重处罚,那么,教唆不满十四周岁的人,当然也应当从重处罚,这是当然解释。

(2)被教唆的人实施了教唆的罪,但是由于意志以外的原因未得逞,教唆者当然属于教唆未遂。如果被教唆的人没有犯被教唆的罪,根据《刑法》第29条第2款,对于教唆犯可以从轻或者减轻处罚。即教唆未遂。

【重要考点】

如果被教唆的人没有着手实施犯罪(教唆 A 罪,B 啥也没做),对于教唆犯如何处罚?能否适用该款规定?存在两种观点:

观点一(行为无价值,即,看行为是不是邪恶):教唆犯的行为依旧成立犯罪,属于教唆未遂。这种观点的理论依据是“共犯独立性”(虽然我是共犯,但是我是一独立的犯人,要单独判断我的罪名),共犯独立性说认为,行为者的危险性一旦通过一定的行为流露出来,即可认定其有实行行为,所以教唆、帮助行为原本就是行为人自己犯意的遂行表现,教唆犯、帮助犯等共犯本身就有实行行为,这些实行行为就是独立的犯罪行为。当前刑法理论与审判实践对此观点提出了反对意见。

观点二(结果无价值,即,看结果是不是邪恶):教唆犯的行为无罪 (考试中此种观点是主流)。这种观点的理论依据是“共犯从属性”,共犯从属性说认为,只有单纯的教唆、帮助行为,并不构成犯罪。必须是被教唆、被帮助的人着手实施犯罪时,共犯才成立。根据共犯从属性理论,如果被教唆者没有实施“实行行为”,教唆、帮助行为便失去了凭借,对法益便不具有侵害的危险。这样,教唆行为、帮助行为便不会成为危害行为,不构成犯罪。这种观点主张,对于《刑法》第29条第2款的适用必须作出限制:将被教唆的人“没有犯被教唆的罪”解释为“被教唆者接受教唆,且已着手实行,但没有达到犯罪既遂状态的情形”。应当说,共犯从属性理论限制了犯罪的成立范围,缩小了刑法的处罚面,对于推进刑罚轻缓化是有其积极意义的。

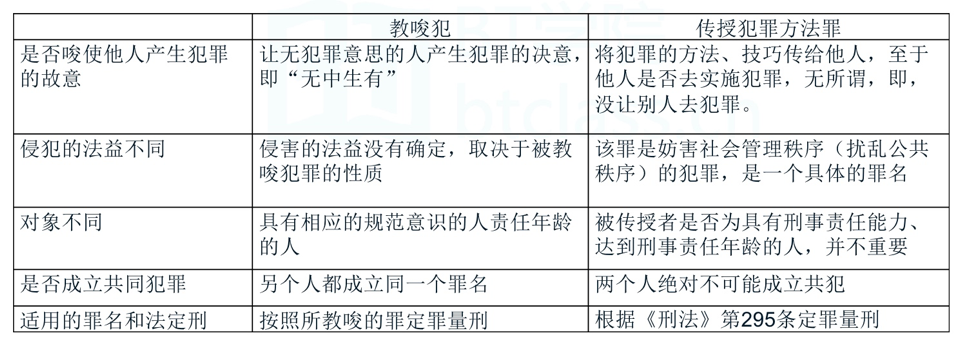

4. 教唆犯和传授犯罪方法罪

《刑法》第295条规定:传授犯罪方法的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

关于这个罪名和教唆犯的区别,可以进行如下分析:

5. 教唆犯和间接正犯

(五)帮助犯和其刑事责任

帮助犯,是指帮助了正犯的人,被称为帮助犯,成立的要求包括:帮助的行为+帮助的故意。同时,共犯从属性理论(我们之前说过哦)中帮助犯的成立还要求被帮助的人着手实施了犯罪(即,帮助犯从属于正犯)。相反,共犯独立性认为,帮助犯的成立并不依赖于被帮助者,只要实施了帮助的行为,就成立帮助犯。

1. 什么是帮助行为

帮助行为显然不是实行行为。那么如何区分实行行为和帮助行为?考试的时候,有一个简单的方式:如果只有帮助犯的行为,没有其他人的行为,帮助犯单独还能不能成立这个罪的实行行为呢?如果能,就不是帮助犯,如果不能,就是帮助犯。比如,彬哥去抢劫,朱老板负责望风。你就想,如果这里没有彬哥抢劫的行为,只有朱老板我望风的行为,朱老板还能不能成立抢劫行为?当然不能!我就在那里站了5分钟,能说我抢劫么!

2. 帮助的方式

(1)包括作为和不作为,即,什么行为都算。

(2)包括物理性的帮助(可见的,比如提供凶器、解决障碍等)和心理上的帮助(看不见的,帮助改进作案手法、鼓舞加油等)。但是,如果是行为是降低了危险的,就不是帮助行为。

(3)包括在整个犯罪过程中实行的帮助行为,包括预备的帮助犯、与实行行为同时的帮助犯、还有中途加入的帮助犯(专业名词叫做“承继的帮助犯”,别在乎这个定义!)。这个时间点到实行行为结束就结束了。如果是之后才有帮助行为,即犯罪已经完成了,之后,才有的帮助行为,显然,就不存在帮助犯了。

如果最后的结果和帮助行为没关系怎么办?

很多人都会有疑问,如果实施了帮助行为,但结果其实没帮上忙,有罪么?有罪!但是是未遂!

3. 中立的帮助犯

“中立”在这里指的是无害的日常行为,却在客观上对他人的犯罪行为起到了帮助作用的行为。那么,中立的帮助犯,能不能成立帮助犯?理论上存在争议。一般认为,应当通过综合考虑他人犯罪的紧迫性、行为对法益侵害所起的作用大小以及行为人对他人实行犯罪的确切程度的认识等要素,来得出妥当结论。简单来讲就是,帮助犯的行为是不是造成了紧急迫切的危险,侵害了多大的权益,知不知道他人实行犯罪来考虑。下面是一些小例子:

4. 片面帮助犯

片面帮助犯的处理其实和之前说过的片面共犯是一样的,这里只是做一个具体的解释和强调。

片面帮助,是指在提供物理或者心理帮助时,只要对正犯的实行行为有所认识,并单方面具有帮助的意识,即使正犯对此没有认识,帮助犯与正犯没有意思联络,该帮助行为也可以达到使正犯实行行为容易实施的效果,可以成立帮助犯,因此,应当肯定片面帮助犯的概念。片面共犯的实质在于,知情的一方行为人主观上是“单相思”。例如,彬哥知道朱老板进入小明家盗窃,便在小明家外主动为朱老板望风,朱老板啥也不知道。此时,彬哥看到小明回家,便拉住小明聊八卦,为朱老板争取时间。彬哥的行为属于片面的帮助犯,彬哥应对朱老板的盗窃行为承担责任。本案中,如果否认片面的帮助犯,就无法对彬哥追究刑事责任,这并不合理。所以,刑法理论的通说观点是承认片面的帮助犯。

5. 未遂的帮助犯与帮助犯未遂。

“未遂的帮助犯”,是指帮助者一开始就以被帮助者的实行行为未遂而告终来实施帮助的。换言之,这种帮助行为本身根本就不可能让被帮助者成功地完成犯罪。比如,彬哥知道朱老板要去小明盗窃,就给了朱老板一把万能钥匙,而且告诉他,小明家里有防盗系统,如果钥匙打不开,就放弃,不要盗窃了。结果万能钥匙没用,可是朱老板不想放弃,依旧决定盗窃。这里彬哥提供的万能钥匙根们没用,因此彬哥成立的是“未遂的帮助犯”。

“帮助犯未遂”指的是,帮助行为本身是有可能使被帮助的犯罪行为达到既遂的,但是,因为意志以外的原因导致犯罪未遂。彬哥知道朱老板要去小明盗窃,就给了朱老板一把万能钥匙,结果半路杀出了巡警,朱老板没能成功。这里的彬哥就是“帮助犯未遂”。

阅读列表

-

【理论法】真题闪卡-7(09.04)

2020/9/03 · 33人已阅

-

【理论法】06-法律职业道德-(09.02)

2020/9/02 · 5人已阅

-

【理论法】真题闪卡-6(09.03)

2020/9/02 · 29人已阅

-

【理论法】05-概述+审判制度和法官职业道德-(09.01)

2020/9/01 · 5人已阅

-

【理论法】真题闪卡-5(09.02)

2020/9/01 · 33人已阅

-

【理论法】05-宪法的基本理论-2(08.29)

2020/8/31 · 5人已阅

-

【理论法】真题闪卡-4(09.01)

2020/8/31 · 27人已阅